كيف نحل مشكلتنا-انتماؤنا للدولة 1

كيان الدولة (1) سلسلة كيف نحل مشكلتنا؟ 13- من نحن؟ محاولة لإيجاد الانسجام بين الكيانات التي ننتمي إليها. (متابعة)

ان مفهوم الدولة هو من اكثر المفاهيم التي يتم استغلالها كي يتم التلاعب بعواطف الناس وتوجيههم لخدمة مشاريع تتعارض اصلا مع معنى الدولة وتتعارض حتى مع مصالحهم الفردية والجماعية. وبالتالي غالباً ما يقصد بالدولة السورية التلاعب بعواطف من يظن نقسه سورياً و وغالباً ما يقصد بالدولة الكردية التلاعب بعواطف من يظن نفسه كردياً وغالباً ما يقصد بالدولة الإسلامية التلاعب بعواطف من يظن نفسه مسلماً وغالباً يستخدم مصطلح "الدولة الكافرة" للتلاعب بعواطف من يظن نفسه مسلماً ضد أفراد لا يعرف تركيبتهم الحقيقية أو للتلاعب بعواطف من هو غير مسلم لتخويفه من الأفراد المسلمين . فهذه الأوصاف تركز على وصف الدولة بصفة "السوري أو العربي أو الكردي أو الإسلامي أو الكافر أو العلماني أو غيره.." دون التركيز على معنى "الدولة" نفسها. وغالباً ما يستخدم نفس الشخص في نفس الخطاب مصطلح "الدولة" باشكال متناقضة. بشكل خاص يؤثر غموض هذا المفهوم سلبيا على كثير من الشعوب و على الشعب المسمى بالسوري الذي لا يوجد في منهجه التعليمي عموما شرح عن تطور مفهوم الدولة ولا يوجد في ممارسته الحياتية اية مشاركة في تشكيل مؤسسات الدولة وتعديلها الا من خلال كونه موظفا يتفذ التعليمات لم يشارك في وضع اهداف مؤسسته ولا في صياغة الاليات التي تكفل بتحقيق تلك الأهداف. يتعمق هذا الغموض مع عدم ممارسة المواطن السوري ولعقود طويلة أي انتماء لنقابات أو جمعيات حقيقية تلعب عادة دور المدافع عن كتلة معينة في مواجهة مؤسسات الدولة

اختلاف الدولة عن المدينة :

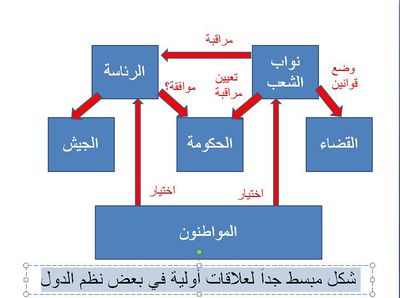

ان مفهوم الدولة مختلف تماما عن مفهوم المدينة. فمفهوم المدينة مرتبط بكتلة متماسكة بشكل طبيعي ذات موقع جغرافي ثابت باعتبارها مجموعة من المساكن المتجاورة التي تفرض على سكانها التعاون في سبيل الاستفادة التشاركية من الخدمات العامة التي لم تكن لتتوفر لهم لو انهم عاشوا فرادى. حتى العلاقة بين المدينة وريفها او بين الحضر فيها والبدو في اقليمها انما تعتمد على علاقات تبادلية تفرضها حاجة الريف للمدينة وحاجة المدينة للريف. اما الحدود السياسية لمعظم دول العالم اليوم فهي حدود تجمع عددا من المدن في كتلة سياسية تجعلها تترابط من خلال مؤسسات مركزية واحدة كالقضاء والبرلمان والوزارات و الرئاسة حيث ينظم الدستور مبادئ الارتباط الجماعي بين تلك المدن وينظم القانون التركيب الفعلي للمؤسسات كي تحقق مصالح سكان مدن الدولة الذين سيتم تسميتهم بالمواطنين.

شكل دول العالم الحالية حديث جداً:

ان حدود معظم دول العالم اليوم ليست حدودا تاريخية قديمة ثابتة وليست حدودا ثقافية مميزة لسكان الدول عن غيرهم وليست حدودا تحقق بالضرورة الصالح الحقيقي لسكان تلك الدول او للدول المجاورة. ان هذه الحدود جاءت نتيجة تغيرات مستمرة في موازين القوى لجيوش مصطرعة ونتيجة تغيرات مجتمعية وثقافية وهجرات وغزوات قبلية وقومية واقتصادية حدثت قبل الولادة الحديثة لمفهوم الدولة نفسه. فلو تحدثنا عن أرقى دول العالم وهي مجموعة الدول الاسكندنافية لوجدنا أنه خلال التاريخ لم تتوقف الدانمارك والسويد من الصراع على احتلال النرويج وبقيت الحدود غير واضحة وأن ذلك لم ينته إلا في بداية القرن العشرين وفي تلك الفترة بدأت تتبلور الثقافة الخاصة و بدأت حتى اللغة النرويجية تأخذ شكلها المستقل واستقرت قواعدها لاحقاً!! مناطق اسبانيا اليوم تضم دول الاندلس التي استمرت ثمانمئة سنة أوربية ولكنها كانت بنفس الوقت امتدادا للبيئة الحضارية الاسلامية بلغتها العربية. ومناطق فرنسا الشرقية تضم مناطق كانت تتبع لالمانيا ومناطق فرنسا الشمالية تضم مناطق كانت تتبع لاسبانيا ومناطق فرنسا الغربية تضم مناطق وقوميات تم تغيير هويتها الثقافية وبلجيكا هي مملكة تم اختلاقها من جزئين مستقلين لتكون ضعيفة ولتؤمن حدودا امنة بين قوى استعمارية كبرى والمستعمر الاسباني غزا الامريكيتين ولحق به المستعمر البريطاني وتغيرت هوية الامريكيتين كما تغيرت هوية قسم كبير من افريقيا وتشكلت حدود الدول فيهما على اساس نتائج الصراعات بين المستعمرين. فكندا تضم قسما انكليزيا وقسما كانت تحتله فرنسا (وما تزال تابعة شكلياً للتاج البريطاني!!) . ومعظم دول امريكا الجنوبية تتحدث الاسبانية او البرتغالية وهما لغتان متقاربتان يفترض انهما انبثقتا من ثقافة واحدة ولكنهما وصلتا لأمريكا الجنوبية نتيجة ظاهرة استعمارية. الهند وباكستان وبنغلادش كانت تتبع لنظام مملكة واحدة احتلتها بريطانيا وقسمتها (أو ساعدت على انقسامها لاحقا) عندما خرجت منها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. اما الوضع الحالي فيما يسمى بسوريا و امثالها فقد كان يتبع لما تم تخطيطه لتقسيم الامبراطورية العثمانية وتقسيم تلك المناطق لتكون عازلا امام امكانية اعادة تشكيلها وضمن ذلك ياتي المشروع الصهيوني.

المفهوم الحديث للدولة :

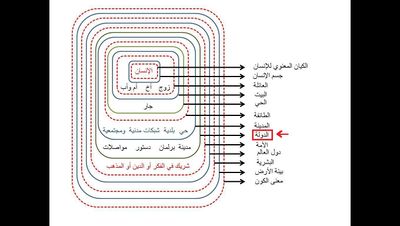

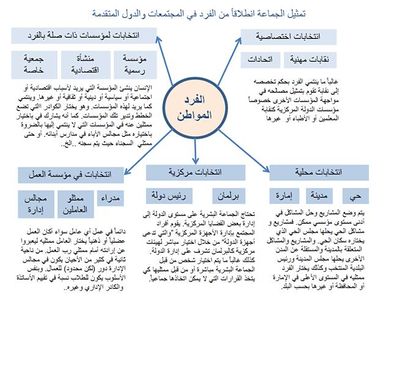

إن مفهوم الدولة الذي نستخدمه حالياً هو عبارة شعب وإطار جغرافي يضم عدة مدن (أو مناطق أو ولايات أو محافظات) تجمع فيما بينها مؤسسات مركزية ودستور موحد ينظم علاقات الناس والمؤسسات فيما بينهم. هذا المفهوم لم يتطور بدرجة الوضوح هذه إلا منذ قرن أو قرنين. إن سبب توضح مفهوم الدولة يتعلق بعدة عوامل لم تكون موجودة مسبقاً منها : 1. الثورة الصناعية التي أدت إلى تطوير القدرات التنظيمية العالية في المعامل التي أدت لولادة المؤسسات الكبرى. كما طورت المؤسسات عالية التنظيم التي يمكنها الربط بين المدن في شبكات الطرق والبريد والاتصالات والمصارف والجامعات والكهرباء والماء بحيث لا يمكن لمدينة واحدة أن تحقق الاستفادة المثلى من هذه المؤسسات. 2. غطى الجنس البشري الأرض ولم تعد هناك مساحات فارغة تقريباً تسمح بالامتداد الطبيعي للمدن وللدول بشكلها القديم غير واضح الحدود 3. انتهى عصر التوسعات الاستعمارية باحتلال القوى المستعمرة للعالم أجمع تقريباً مما أدى لقيام حربين قادتهما الدول الاستعمارية ولكنهما كانتا حربين عالميتين حيث تم اشراك الدول التي تم استعمارها في تقديم الضحايا مما أدى لتثبيت الحدود العالمية وانتقال أشكال السيطرة المسلحة إلى أشكال اقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها 4. إن درجة التراكب في إدارة المؤسسات لم يعد يسمح بأساليب الحكم الفردية التي يقود فيها شخص واحد قبيلة ما لأن العلاقات في القبيلة بسيطة جداً بينما في العالم الذي يزداد تراكباً لا يمكن للشخص الواحد أن يدير شبكات الماء والكهرباء والغاز والانترنت ويتنبأ بتغيرات الطقس وبالتغيرات المجتمعية والمناخية وغيرها. إن البنى القديمة التي يقوم من خلالها الأشخاص بإدارة عدد كبير من المؤسسات بسيطة التركيب لم تعد ممكنة منذ أكثر من مئة سنة وربما من حوالي مئتي سنة ولا بد من تعاريف واضحة لأساليب الإدارة التي تجمع الناس ولا بد من توضيح للعلاقات فيما بينهما من خلال قوانين تصدرها مؤسسات تدرس الواقع بشكل مستمر وتحسنه. لقد تطور هذا المفهوم بشكل كبير في الدول المتقدمة وأصبحت هناك الكثير من الهيئات التي تجمع إرادة الأفراد. والهيئات نفسها تشكل هيئات أعلى في بناء شبه هرمي يحاول أن يحل القضايا ويطور العلاقات في المستوى الهرمي الأدني ولا يترك للمستوى الأعلى إلا ما يحتاج لتنسيق ما في المستويات الأقل. فنظام الدولة المركزية مثلاً في معظم دول العالم لا علاقة له بشوارع المدن وحدائقها ولكن له علاقة بالطرق الرئيسية التي تربط بين تلك المدن. أيضاً تطور ضمن مفاهيم الدولة الحديثة مفهوم البرلمان الذي يعبر عن الشعب في وضع القوانين المركزية ومفهوم الحكومة التي تقوم تدير مؤسسات الدولة المركزية ومفهوم استقلالية القضاء وغيره كثير وتم تطوير مؤسسة الرئاسة لإدارة القرارات التي لا تصلح معها آليات اتخاذ القرار الجماعي. لقد تطور مفهوم الهيئات التي تعبر عن أصحاب الاختصاص مثل أصحاب النقابات. ومفهوم الهيئات التي تعبر عن المهتمين باي جانب من الجوانب مثل الجمعيات و مفهوم النوادي التي تجمع المهتمين برياضة معينة. هذا ومثله كثير على مستوى الدولة المركزية ولكنه منسجم وغير متناقض مع بنية المدينة الإدارية فهناك سلطات لمختار المدينة لإدارة المدينة الذي ينتخبه سكان المدينة مباشرة وهذه السلطات لا علاقة لها مباشرة بسلطة المحافظ الذي يمثل السلطة المركزية المنتخبة أيضاً. هذا هو واقع معظم دول العالم المتقدم ويمكن المقارنة بين دول العالم تلك من خلال المقارنة بين طبيعة العلاقات بين المؤسسات في تلك الدول ومن خلال قدرة تلك المؤسسات على تمثيل الإرادة الجماعية للناس.

هل سيصمد مفهوم الدولة الحديثة :

هذا المفهوم لم يكن موجوداً مسبقاً بهذا الشكل وهو مفهوم يعاني من الضعف : • لأنه يفرق بين بني البشر بناء على الحدود السياسية التي تفصل بين دولهم. • وهو يعاني من الضعف أكثر فأكثر بسبب انطلاق الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات التي تسمح بجمع مليارات الناس وتتجاوز كل الحدود الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كرستها الدول التقليدية. • وبسبب تزايد النفوذ للشركات العالمية بشكل يجعل نفوذها يتجاوز قدرة الكثير من الدول. • في الدول المتخلفة لم يأت شكل الدول نتيجة تفاعلات داخلية ولا بحسب العوامل التاريخية الثقافية بل بحسب مصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وبحسب امتداد منظورها لمرحلة ما بعد الاحتلال العسكري. فمن ناحية سكان تلك الدول لم تتح لهم الفرصة للتكامل فيما بينهم ضمن مؤسسات وبالتالي فهم لم يتدربوا على التقارب على اساس المصالح المشتركة ومن ناحية أخرى تبقى تلك الدول أكثر عرضة لتأثير العوامل الخارجية لأنها تشكلت على أساس تبقى فيه ضعيفة بشكل ما. • ينازع انتماء الإنسان للدولة وفهمه لصالح الدولة التي هي فعلياً جامعة لمصالح مواطنيها انتماءات أقوى. فهو ينتمي لأسرته ولمدينته بشكل أكثر وضوحاً وهو كذلك ينتمي لأمته عاطفياً والتي هي أوسع من تنظيمات الدولة ولذا يحدث عند الفرد مشاكل في التعبير عن الانتماء

تطور مفهوم الدولة في منطقتنا:

من الواضح أنه كان هناك بنية ما للدول القديمة ولكنها بنية بسيطة جداً بالمقارنة مع بنى الدول اليوم. في الدولة الرومانية مثلاً هناك مجالس وهناك قانون مدني وحاكم معين من الحاكم المركزي .. الخ .. ولكن الأهم بكثير هو مفهوم الدولة منذ ظهور الإسلام بسبب خلط الناس بين مبادئ الإسلام وبين التاريخ الإسلامي وبين مفهوم الدولة الحديث. يؤصل الإسلام لبناء الدولة إنطلاقاً من قاعدتها الشعبية ومن المسؤولية الفردية لكل شخص في بناء المجتمع وإعمار الكون. فلكل شخص كيانه المستقل مهما كان وضعه حتى لو كان أسيراً.. حتى في التجمعات البسيطة يوصي الإسلام الجماعة باختيار من ينظم إدارتها. حتى في الصلاة اليومية هناك توصيات بالصلاة الجماعية وهناك توصيات للجماعة باختيار الإمام الأنسب (وليس الإمام الذي يظن نفسه أنسب يفرض نفسه على الجماعة). واستقلالية القضاء واستقلالية العلماء والإعلام المبني على نشر الحقائق والتعاون على البر والتقوى وحدود سلطة الحاكم المدير المنتخب بحدود ما تمت بيعته عليه والتمييز بين الحقوق الفردية والجماعية كل ذلك يشكل قاعدة هائلة لبناء مؤسسات الدولة التي ساهمت بشكل ما بتطوير المجتمعات الإسلامية حتى أن الفروض تم تقسيمها لنوعين "فرض العين" و "فرض الكفاية" ومن مظاهر بناء المؤسسات كانت الأوقاف والعسس والحسبة وغيرها.

إن وجود الأصول في الإسلام لبناء مؤسسات عامة على مستوى الدولة شيء واعتماد الدول التي ظهرت في التاريخ الإسلامي على ذلك شيء مختلف. للأسف فالتاريخ الذي يتم تدريسه لنا عن دول التاريخ الإسلامي هو تاريخ أشخاص وليس تاريخ مؤسسات وبالتالي فليس هو تاريخ دول. فنحن لا ندرس كيف تطورت مؤسسات الدولة في العهد النبوي وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي. ولا نركز كيف أن آلية اختيار الحاكم في البداية خضعت لنقاشات حادة ثم تطورت تدريجياً حتى أن رأس الدولة التالي لعمر تم اختياره من بين ستة مرشحين ولم يعتبر حاكماً عاماً إلا من بعد مبايعة الناس له. ونتحدث عن الفتنة في عهد عثمان وعلي على أساس أنها خلافات بين أشخاص دون التركيز على شرعية المؤسسات. للأسف يتضح من أسماء الدول الإسلامية أنها في بدايتها فقط أخذت صفتها من طبيعتها (العهد الراشدي) أما معظم العهود التالية فقد أخذت اسمها من أسماء العائلات التي حكمت بالوراثة. حتى أن الجذر الأساسي الشكلي لانسلاخ الشيعة والطوائف الأخرى هو "أحقية شخص بالخلافة" وليس "أهلية بناء مؤسسة قادرة على الإدارة".. إن هذا التسجيل التاريخي للدول على أنها أشخاص لا يعطينا أي فكرة عن تطور مؤسسات الدولة التي انشلت بسبب انتقال تطوير المؤسسات من مسؤولية جميع أفراد المجتمع إلى مسؤولية الحاكم الأكبر الذي يتلقى مركزه بالوراثة.

هذا لا يعني أن بلدان العالم الإسلامي كانت متخلفة ولا يعني أن البلدان الإسلامية لم تحمل لواء الحضارة الإنسانية لمئات السنوات ولكن هذا يساهم في معرفة أحد أسباب الهزائم العسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي منيت بها تركيبات الدول في منطقتنا بالذات وهو يوضح سبب عجز أبناء المنطقة عن فهم الآلية التي يمكن لكل واحد منهم من خلالها أن يساهم في بناء المؤسسات لأنه يرى أن المؤسسات هي أبنية وليست قوانين مدروسة تؤدي لعلاقات تشابك وتماسك تجمع الناس حول أهداف تحقق مصالحهم الجماعية. وأكثر من ذلك فإن تصور حالة المواجهة بين الشرق والغرب الموجودة في عقلية الكثيرين تجعلنا غير قادرين على اقتباس البنى التي تم تطويرها للتعبيرعن مجموع الأفراد باعتبارها منتجاً غربياً.( مع أننا لا نتورع عن استخدام الأدوات المادية المنتجة في الغرب) أيضاً فإن قيام دول شكلية في معظم المنطقة جعل كثيراً من الناس يظنون بأن العودة إلى الشكل المبسط لمؤسسات الدول التي كانت موجودة قبل مئات السنين في المنطقة إنما سيشكل دون أي اجتهاد حلاً لاستيعاب التراكب الهائل للبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الحاصل في المنطقة والعالم. (يتبع)