عناصر أزمة الثورة السورية وبعض الحلول

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية في 9 مارس، 2012 وأعاد موقع مختارات من الثورة السورية نشره في 10 مارس، 2012 وأعاد موقع صفحات سورية نشره في 18 مارس، 2012

الحاجة إلى العمل الفكري النظري

عندما يعمل الناس في الميدان ويواجهون القمع والعنف والقصف والدم وفقدان الأحبة يتصرفون من وحي خبراتهم الماضية وكثيراً من وحي العادات والتقاليد الإجتماعية السائدة إذ لا وقت للتفكير، وفي كثير من الأحيان يتصرفون بدوافع لاواعية أو بدوافع ليس لديهم الوقت الكافي ليعوا أسبابهم ويفكروا بنتائجها. في هذا الجو القلق المليء بالحزن والتعب النفسي والجسدي لا شيء يبدو طبيعياً، ولا شيء يبدو عادياً أو روتينياً أو خاضعاً لأي ضابط عقلاني. وآخر ما يمكن أن يقبلوه هو أكاديمي بعيد آلاف الكيلومترات يراقب حركاتهم ويحللها وينتقدها ويعطيهم النصائح. القادة الميدانيون معادون للمثقفين والأكاديميين بحكم طبيعة جوهم المحيط. لكن بعد أن يتبدد غبار المعركة ويصمت الرصاص يعيدون التفكير في آلاف التصرفات والقرارات ويعودون ليطلبوا من المتخصصين في برجهم العاجي تفسيراً منطقياً لما اعتبروه حالة استثنائية غير خاضعة لقوانين الطبيعة والمجتمع العادية واليومية. عندها تظهر الحقيقة التالية وهي أن لا شيء استثنائي فيما حصل من وجهة نظر تاريخية ولا شيء غير عادي في تصرفاتهم وقراراتهم من وجهة نظر سوسيولوجية. لقد مرت البشرية أو جماعات من البشر بمثل هذه التجارب آلافاً من المرات على مر آلاف من السنين التي هي عمر الحضارة.

وكأكاديمي يقدم خبرته مجاناً لهيئات الثورة المختلفة ويكتب للعموم على الإنترنت فقد لمح كتاباتي بعض المشاركين في عدد من هذه الهيئات واتصلوا بي بشكل فردي ليطلبوا تحليلي لوضع هيئاتهم. إنهم يحسون بوجود أزمة في العمل وتحديد الأهداف والوصول إلى هذه الأهداف. طبعاً لا يشاركهم بالضرورة زملاؤهم في الهيئة المعنية باعتقاد وجود أزمة، لكنهم اتصلوا بي لانهم يعرفون أني من الذين يؤكدون وجود هكذا أزمة ويبحثون عن توصيف دقيق لها وعن حلول جدية وممنهجة قائمة على تحليل العديد من الحالات وملاحظة العوامل المشتركة واستخدام بعض النظريات السوسيولوجية أو الخبرة التاريخية. لقد أفرزت الثورة السورية العديد من التنظيمات. بعضها صغير الحجم ومحلي مثل التنسيقيات وبعضها كبير ومتعدد الوظائف والتخصصات مثل مجالس الثورة في المحافظات المختلفة. لكن بعد التعامل مع عدد منها ومتابعة أخبار أخريات والإشتراك في أعمال واحدة أو اثنتين من هذه التنظيمات أصبح واضحاً في نظري أن كثيراً منها تعني من أزمات تختلف في التفاصيل وتشترك في النمط والخطوط العامة والعوامل المسببة والمشاكل الناتجة. وهذا ما اريد تفصيله في هذه المقالة. سيغضب كثيرون وسيدافع كثيرون عن تنظيماتهم وقراراتهم وتصرفاتهم لأاسباب ودوافع مختلفة. لكن هذا لا يهم فالأهم هو وجود نظرية نقدية للثورة تراقب وتصف وتحلل وتنظّر وتقترح الحلول. وليست العملية علماً دقيقاً إذ تنقصني الكثير من المعلومات والملاحظات الميدانية لكن ما سأكتبه في هذه المقالة يعتمد على معلومات حقيقة. ولو كانت الفائدة الوحيدة التي يمكن أن نحصل عليها هي الإنغماس في التفكير النقدي لكفاني ذلك ولوصل هذا العمل الفكري، كأي عمل فكري، إلى غايته المرجوة، ألا وهي تحفيز العقل. ولو شاءت الأقدار أن نحصل من النقاش على نظرية صحيحة ذات تطبيقات عملية لكان ذلك غاية سعادتي ومناي.

من الإتفاق إلى المؤسسة

أول وأهم عناصر الأزمة التي ذكرتها أعلاه هو غياب القدرة على تحويل الإتفاق بين عدد قليل من الأشخاص إلى مؤسسة تحوي عدداً كبيراً من الأشخاص. فما هو الفرق بين هاتين الجماعتين: جماعة الإتفاق، وجماعة المؤسسة؟ جماعة الإتفاق تستطيع الإجتماع وجهاً لوجه والمناقشة في جو ودي نظراً لقلة عدد الأعضاء ومعرفة الواحد منهم للآخر، ولا تكون فيها المهمات واضحة وموزعة على الافراد حسب الإختصاص، ويتم تتبع أداء المجموعة خلال الإجتماعات وبجو ودي من التشجيع أو النقد الناعم والعتاب. الأزمات داخل مجموعة الإتفاق تُحل بالتوافق والتراضي واستخدام العرف الإجتماعي والتحكيم. لكن عندما تكبر جماعة الإتفاق تنقسم إلى “شِلل” متقاربة عمرياً وفكرياً ومصلحياً، فيقع التنافس بسبب إنعدام توزيع الإختصاصات والأدوار، ويبدأ الصراع على المكانة و”السلطة” نظراً لانعدام القواعد الضابطة وصعوبة التراضي والتحكيم ووجود المشجعين لكل طرف مما يجعل المواقف أكثر صلابة. خاصة إذا دخل المال والشهرة والمكانة الإجتماعية في عمل الجماعة فإن المنافسة تكون أكبر، نظراً لضخامة “الجزاء”. ولا يمكن في هذه الحالة ضبط العمل والتحقق من إنجاز المهمات ولا حتى الإتفاق على خطة عمل واحدة. ومتى بدأ القيل والقال والغيبة والنميمة تنتهي الجماعة إلى التفكك والإنشطار والتناحر المفتوح، وتضيع الأهداف التي تكونت الجماعة من أجل تحقيقها. أضف إلى ذلك جواً من التوتر والخوف على الأسرة والمال والحياة، فإن التنافس على الرئاسة والمهمات يصبح صلباً لأن يظهر وكأنه تنافس على طريق النجاة وكل طرف يعتقد بأنه يملك الحقيقة والطريقة المثلى.

أما في المؤسسة فإن العلاقات الشخصية والإتفاق والتراضي والتحكيم تعطي مكانها للوائح والقواعد والبروتوكولات المكتوبة التي يخضع لها ويتبعها الجميع بملء إرادتهم. هذه القواعد تُوضع في بداية تكوين المؤسسة حتى تتمكن المؤسسة من الوصول إلى هدفها التي أنشِأت من أجله. إن وضع هذا الهدف وتوضيحه في الحقيقة هو الخطوة الأولى في إنشاء المؤسسة. إذن الخلافات تُحل في المؤسسة بالعودة إلى اللوائح والقواعد، فما أوله شرط آخره سلامة. ولكل مؤسسة هيكلية تشرح توزيع الأدوار على الأفراد والجماعات المختلفة ضمن المؤسسة. هذه الهرمية غالباً ما تكون هرمية على رأسها رئيس أو مجلس إدارة وفي أسفلها مكاتب فنية ينضوي تحتها معظم أعضاء المؤسسة. الهرمية أيضاً تضمن وضع الخطط المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوزيع المهام على المكاتب والأعضاء كل حسب إختصاصه وكفاءاته، ومراقبة تنفيذ هذه المهام حسب الخطة الموضوعة. المؤسسة إذا تشبه الدولة في عملها: لها أجزاء مختصة وتتعامل مكوناتها بطريقة محددة وتعمل كل مكوناتها من أجل هدف واحد.

المعطيات الميدانية

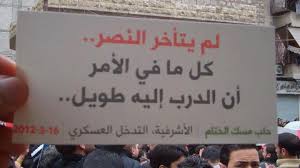

المجموعات الداعمة والخدمية: لقد أفرز العمل الميداني في بداية الثورة نتيجته الطبيعية وأعني المجموعات الصغيرة والمتجانسة المسماة بالتنسيقيات. كل واحدة من التنسيقيات عملت في حي أو حارة، نظمت التظاهر وكتبت اللافتات وألفت الشعارات والهتافات ودعت الناس للمشاركة في التظاهر. وأثناء التظاهر قام أعضاء من التنسيقية بتصوير التظاهرة ثم قام أعضاء آخرون بتفريغها في كمبيوتر ونقلها إلى نقاط تجميع خارج سورية تكفلت بإيصالها إلى وسائل الإعلام المختلفة. ثم ظهرت الحاجة لشهود العيان وللناطقين باسم التنسيقية من أجل شرح الواقع لمشاهدي وسائل الإعلام. ومع الوقت وتعقد الوضع نشأت إختصاصات وجماعات مختصة متعددة حيث تم انفصال العمل الميداني التظاهري عن الأعمال الأخرى التي تخدم العمل الميداني (ونسميها أعمال الدعم أو الخدمات) ونذكر منها: 1) العمل الإعلامي من جمع الأخبار والفيديوهات وإيجاد نقاط التجميع الموثوقة خارج سوريا وإرسالها إليها، 2) العمل التوثيقي من جمع لأسماء الشهداء وظروف استشهادهم وفيديوهات إستشهادهم لتكون الدليل على جرائم النظام، ومن جمع لأسماء أسر الشهداء والجرحى والمتضررين ليُصار إلى دعمهم بالغذاء والمال والمأوى والحاجيات الاساسية، 3) العمل الإغاثي من تواصل مع الخارج والداخل وجمع التبرعات وإيصالها إلى المتضررين كمساعدات عينية أو مالية، 4) العمل الطبي من نقل جرحى وإنشاء مشافي ميدانية وتزويدها بالادوية والأدوات، 5) العمل السياسي من كتابة البيانات والمطالب والتواصل مع الجماعات السياسة على الساحة والتنسيقيات الأخرى لتوحيد المطالب، 6) العمل التخطيطي من عقد إجتماعات لممثلين عن التنسيقيات والجماعات الداعمة ومناقشة المشاكل وحلها وتنسيق العمل حتى تكون هناك خطة عمل موحدة وتوزيع متساو للدعم على كل الأحياء، 7) العمل العسكري، وهو الأخير في الظهور، وكان ظهوره بسبب قمع النظام الشديد والممنهج. هذه المجموعات الداعمة والخدمية ظهرت بجهود المتطوعين وتفانيهم في الخدمة، لكنها بقيت في أحيان كثيرة خاضعة لعقلية الإتفاق وبعيدة عن العقلية المؤسساتية رغم ظهور التخصص. ثانياً، لا يجب أن نخلط هنا بين الدعم وبين التمثيل والقيادة. الجماعات الداعمة لا تمثل الشعب أو التنسيقيات ولا يجوز لها التكلم باسمهما، وهي لا تقودها نحو تحقيق هدفها بل اقتصر على تقديم الخدمات. ولا يمكن أن تتحول الخدمة إلى موانة، والموانة إلى مركز سياسي. لكن المؤشرات تدل أت هذا يحصل في أحيان كثيرة.

التمثيل السياسي: لقد طلب شباب الثورة في الداخل من سياسيين ومغتربين في الخارج تشكيل واجهة سياسية تمثل الثورة في المحافل الدولية وتتبنى مطالب الثوار وأهدافهم. وقد وقع الثوار في الخطأ الذي ذكرته أعلاه فقد تحولت الخدمة إلى موانة والموانة إلى منصب سياسي. إن المجلس الوطني اليوم لا يمثل إلا الكتل والأحزاب السياسية الداخلة في تركيبه ولا يتكلم إلا باسمها. بالإضافة إلى ذلك يعاني المجلس الوطني من نفس المشاكل التي تعاني منها تنظيمات الثورة المختلفة. وأعني أن المجلس نشا عن تحالف وإتفاق ولم يستطع بعد ذلك أن يتحول إلى مؤسسة تسعى لتحقيق هدف واحد. ولذلك نرى أن المجلس مليء بالمتنافسين والمتناحرين والباحثين عن المناصب، لا بل تأخر اشهراً قبل إعلان هيكليته ونظامه الداخلي. وحتى بعد إعلانهما في إجتماع تونس لم يتم تفعيل أي من المكاتب المتفق عليها في النظام الداخلي ولم يطبق أحد النظام الداخلي أو يعيره اي اهتمام لانهم مشغولون بتجديد البيعة لبرهان غليون أو منعه من التمديد لولاية جديدة. وحتى لو تغير غليون فإن المشاكل نفسها ستظل موجودة وسيكون للمجلس الأداء السيء نفسه، إضافة إلى أن المجلس في نظامه الداخلي ينصب نفسه قائداً للمرحلة الإنتقالية (تعديل الدستور، تشكيل الحكومة المؤقتة، تعديل القوانين وخاصة قانون الأحزاب، وتنظيم الإنتخابات) دون أن يكون له أي دور يذكر في إسقاط النظام، وهكذا تتحول الخدمة والدعم إلى تمثيل سياسي ومنصب كبير. أما المكاتب الوحيدة التي تم تفعيلها فهي مكتبا الإغاثة والإعلام حيث تسيطر عليهما كتل سياسية معينة لأنهما يوفران لها الظهور بمظهر القائد والمخلص. ومن هنا نبعت الحاجة الآن إلى ضرورة إيجاد تمثيل موحد داخلي لمكونات الثورة.

المكون العسكري للحراك الثوري: وهو الآن من أكثر المكونات إثارة للجدل وقد يكون قريباً من أكثرها خطورة على مستقبل الثورة. الجميع يسميه الجيش الحر، لكن الجميع يعرف أن الجماعات العسكرية لا تخضع لقيادة الجيش الحر ولا تنفذ خططاً تضعها قيادات الجيش الحر وقيادات الثورة إن كانت موجودة. الجماعات العسكرية تتلقى تمويلها من مصادرها الخاصة وتشتري أسلحتها بمعرفتها وتوزعها على أفرادها وتقوم أيضاً بتقرير خططها وعملياتها. هذه الجماعات العسكرية ستتصارع قريباً على مصادر التمويل وستتناحر فيما بينها. عمليات هذه الجماعات العسكرية لا تخضع لاية خطة ولا يتعدى هدفها الدفاع عن الحي أو القرية أو فك الحصار عنهما دون التنسيق مع الجماعات الأخرى على مستوى المدينة أو المحافظة أو البلد، وهي تبقى في موقعها إلى أن ياتيها جيش النظام ومخابراته ليقصفها بشكل دوري وسينتهي بالنهاية بالقضاء عليها من خلال التكرار فقط لأن النظام قادر على تكرار أعماله إلى ما لا نهاية. وإن بعض العمليات الطائشة ستؤدي إلى الكشف عن مواقع المقاتلين وإلى تسويغ ضرب النظام لهذه المواقع والتي هي في الغالب مناطق سكانية. هذه المجموعات التي بدأت بحماية المواطنين ستنتهي بأن يطلب منها المواطنون الرحيل عن ديارهم وستخسر بذلك عمقها الذي تلجأ إليه.

القيادة المركزية: هل للثورة السورية مجلس قيادي أو تنسيقي مركزي يضع تصورات لمنهج الثورة ويطلب من المجالس المحلية تنفيذها؟ هناك مجلس ينسق بين مكونات الثورة على مستوى القطر بشكل يسمح بتوجيه ضربات مركزة للنظام في عدة أماكن وفي وقت واحد وضمن خطة موحدة يكون فيها لكل خطوة هدف يقربنا خطوة إلى هدفنا النهائي وهو الحرية وإسقاط النظام وإقامة الدولة الجديدة؟ الجواب باختصار هو النفي. إن القيادات المغرقة في المحلية التي أفرزتها الثورة تمنع قيام أية مؤسسة مركزية قيادية لانها ستسلبهم مكانتهم الإجتماعية. ولا أعني تغييب دور هذه القيادات على المستوى المحلي، فهو دور أساسي وضروري، لكن وقوفهم في وجه تكوين مؤسسة مركزية تجمع آلاف الجماعات المكونة للثورة وتنسق بينها وتوجه عملها نحو هدف واحد هو أزمة بحد ذاته. على الأقل هذا المجلس القيادي أو التنسيقي سيضمن وجود بديل حال إنهيار النظام وسينسق العمل العسكري وينظمه مما يمنع الفوضى والقتل العشوائي والحرب الأهلية.

لابد لعمليات المجموعات العسكرية أن تكون جزءاً من مخطط كبير وأن يكون لها أهداف تنتظم في هذا المخطط الكبير الذي هدفه كسر الحصار على القرى والأحياء والمدن، وتفتيت بنية نظام القمع بضرب مكوناته الاساسية، والتعجيل بانشقاق الجنود والضباط، وحماية المدنيين، ومنع الفوضى والحرب الأهلية،والسماح للتظاهرات والثورة السلمية بالإستمرار، وعدم الدخول في معارك طاحنة مع الجيش النظامي مما قد يؤدي إلى تحطيم الطرفين، ومنع الأعمال العسكرية الفردية والإنتقامية والقتل العشوائي. إن أي عمل عسكري لا يندرج ضمن مخطط يسعى لتحقيق هذه الاهداف هو عمل تدميري بحت لا طائل من ورائه ولا نتيجة له إلا الدمار والإحتراب الأهلي. ولذلك لا بد أن تخضع كل الكتائب والجماعات العسكرية لقيادة ضباط مهنيين يخضعون بدورهم إلى قيادة موحدة تضع الخطط العامة التي تحقق الأهداف المرجوة. ولا بد من الإحجام عن استجداء الدعم المادي من أجل شراء الاسلحة بشكل فردي ودون المرور عبر هيئة قيادية مركزية تضمن التوزيع العادل للمال والسلاح وانصياع الأفراد والمجموعات للأموار التي تهدف إلى تحقيق أهداف الثورة.

وهناك مسألة في غاية الخطورة لها علاقة وثيقة بنشوء قيادات ليست على مستوى المسؤلية وأعني سهولة تحويل المال إلى نفوذ والنفوذ إلى مال. وهذا سيقضي على الثورة ويحولها إلى جماعات متناحرة أو سيفرض جماعة واحدة على البقية بسبب امتلاكها المال والنفوذ فتصبح ديكتاتور الثورة وقد تنتهي بأن تصبح ديكتاتور البلد. المال الذي يتحول إلى نفوذ هو مال الإغاثة ومال شراء السلاح. والنفوذ الذي يتحول إلى مال هو التحكم بشبكات توزيع الإغاثة وشبكات توزيع السلاح لأن المسيطر عليهما يتلقى أموالاً إضافية لاعتقاد الناس بانه القائد الفعلي. لذلك لا بد من منع احتكار المال والسلاح وضعهما تحت سلطة واحدة مركزية تحكمها القواعد والقوانين وتكون عليها مراقبة جماعية.

الخلاصة

نحن أمام ثورة شعبية أفرزت تنظيماتها من الأسفل لكن العديد منها لم يستطع التحول إلى مؤسسة وبقي ضمن إطار الإتفاق. كما لم تفرز الثورة أية قيادة مركزية أو حتى مجموعة مستشارين يوضحون الأهداف ويضعون الخطط العامة ويتصورون الآليات المناسبة لتحقيقها. وأكثر ما تظهر نتائج فقدان مثل هذا التنظيم المركزي هو في العمل العسكري الذي لم يستطع الخروج من المحلية المغرفة والتمركز في الأحياء والقرى بهدف حمايتها فتنتهي بأن تكون دعوة مفتوحة للنظام لتدمير هذه الأحياء والقرى. وما نراه الآن من محاولات لفرض القيادة من الأعلى عن طريق الإغاثة أو التسليح او التمويل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات وسوء التخطيط. أما من ناحية التمثيل فنرى مجالس ثورية وجماعات كل منها يدعي تمثيل منطقته لكننا لا نعرف آليات إنتقاء هؤلاء الممثلين ولا مدى تحويلهم العمل الخدمي الداعم للثورة إلى تمثيل غير حقيقي ولا مدى انصياع المجموعات المحلية المدنية أو العسكرية لأوامر وإرشادات هذا القيادات المزعومة. لا بل هناك شك بأن عنصر المال يلعب دوراً هاماً في بناء الوجه القيادي لبعض هذه المجالس التي هي بالأصل جماعات خدمية غير تمثيلية. أما من ناحية التمثيل السياسي فقد عجز المجلس الوطني السوري عن أداء هذا الدور وسيكون لعجزه صدى هائل في مرحلة الثورة والمرحلة الإنتقالية وقد ينتهي الأمر بالصراع على مراكز القوة والإخضاع أو الإقصاء القسري. فما العمل؟ 1) لا بد من فصل التمثيل عن الدعم والخدمات، 2) ولا بد من التحول من الإتفاق إلى المؤسسة في جميع التنظيمات الفاعلة في الثورة اليوم وعلى كل المستويات (القرية أو الحي، المنطقة أو المدينة، المحافظة) 3) ولا بد من وجود تنظيم مركزي (على مستوى القطر) يخطط وينسق بين مختلف التنظيمات المحلية، 4) لا بد من تنظيم العمل العسكري بشكل هرمي يشمل كل المجموعات المقاتلة ويضبط توزيع المال والسلاح ويضع الخطط العامة 5) لا بد من توضيح الأهداف النهائية والمرحلية ووضع الخطط المناسبة للوصول إليها.

22 نيسان، 2011

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية (مغلق) في 22 أبريل، 2012

لا شك أن كل ثورات الربيع العربي غنية بمفاجآتها والهزات العنيفة التي أحدثتها في مجتمعاتها. إنها ملاحم مسرحية تراجيدية ملفوفة في سجادة شرقية انحل عقدها وانداحت على المشهد العالمي خلال مدد تراوحت بين الأسبوعين والسنة. لكن الثورة السورية تفوق هذه الثورات كلها بطولها وتراجيديتها وكم القضايا الشائكة التي أظهرتها على سطح الماء الراكد. ما نراه هو مشاكل قرن كامل من التغيير بدأ في نهاية المرحلة العثمانية واستمر مع الإنتداب وظهور الدولة غير القومية وفشل القومية العربية. وكأن سوريا كانت برميلاً مغلقاً من قشور الفاكهة والخل والنبيذ تغلي دون نار حتى انفجر الغطاء وانتثرت الجفأة والرائحة المخرشة مخلوطة بالدماء والأشلاء والتخوين المتبادل. وهنا لا أتكلم عن سيرورة التغيير التي بدأت بالإنتفاضات الشعبية واستمرت بعد خبوت غبار المعركة، وإنما عن ملحمة الثورة نفسها التي دامت 18 يوماً في مصر ولا تزال مستمرة في سوريا منذ ما يربو على السنة. هناك الكثير ليقال، هناك الكثير ليُكتب، عن اسباب الإنتفاضة الشعبية في سوريا وتحولها إلى ثورة قد تجرف سوريا كما عرفناها إلى الفناء، وعن التوازنات الدولية التي تقضي للمرة الثانية على شعب عربي، وعن المجتمع السوري المنقسم على ذاته عشائرياً وطائفياً ومناطقياً، وعن النظام الإجرامي الذي تباهى دائماً بقدرته على إذهال خصومه من خلال إجرامه الفائق لأي تصور وعدم احترامه لأية قواعد، فحتى لعبة الإجرام لها قواعد لكن لعبة إجرام حكم الأسد ومخابراته لا قواعد لها فكل شيء مباح. لكن ما أريد أن أتكلم عنه الآن هو ديناميكية الثورة فقط، وبالتحديد أريد أن أتكلم عن أهم مميزاتها. قد يبدو للقارئ للوهلة الأولى أني أنتقد بقسوة أو أني آخذ النواحي السلبية وأتغاضى عن الإيجابيات. إنني في الحقيقة أصف الواقع الذي لا مهرب منه والذي لا أخجل منه، ولونظرنا إلى المقالة ككل لوجدنا أنها تتحدث عن عملية تغيير هائلة يمر بها المجتمع السوري، والتي قد يكون لها ثمن باهظ لكنها في النهاية ستقود إلى مستقبل أفضل. كتب أحد الزملاء في مراسلة شخصية يقول بما معناه “إن سوريا تنفض عن نفسها غبار سنوات الإستعمار ومن ثم سنوات التدخل الغربي خلال الحرب الباردة وتبعاته؛ سيكون التغيير أليماً لكنه تغيير نحو الأحسن”.

إن من أهم ما يميز الثورة السورية إلى الآن ويمنعها من تخطي المراوحة في المكان وتحقيق انتصارات تراكمية تنتهي بالقضاء على النظام القائم هو غياب المؤسسات والثقافة المؤسساتية في المجتمع السوري. في الحقيقة فإن التشخيص أسهل ألف مرة من العلاج لأن تكوين المؤسسات وبناء الخبرة والثقافة القادرة على بناء وتسيير هذه المؤسسات لا يتحققان في أشهر أو سنة، والثورة السورية تتعلم من ملحمتها نفسها ومن كيسها وسيكون لهذه المعرفة المكتسبة بالدماء الزكية الأثر العميق في بناء المجتمع السوري الجديد. إن ثورات القرن التاسع عشر في أوروبا بما فيها الحروب القومية كانت المخاض الذي برزت من خلاله المؤسسات التي تميز الدولة الغربية الحديثة. هذه البنيات غير المشخصنة والمؤلفة من وظائف وقواعد وبروتوكلات هي ما يسمح بتنظيم واستيعاب قدرات مئات الآلاف من البشر، وهي بعكس بنيات المجتمعات التقليدية العشائرية أو الطائفية أو الدينية المؤلفة من أشخاص تحكم تصرفاتهم الأعراف والتقاليد الموروثة. المؤسسة أو الشخصية الإعتبارية (التسمية القانونية للمؤسسة) تختلف اختلافاً جذرياً عن الفرد أو مجموعة الأفراد أو الشخصية المادية الفيزيائية. في غياب هذه المؤسسات التي تؤطّر القيادة والتبعية، الأوامر والإنصياع، والضوابط والإنضباط، تظهر تجمعات عضوية صغيرة ذات قيادات “طبيعية”، أو تجمعات تقليدية ذات قيادات “تقليدية”، بالإضافة إلى تجمعات هلامية يصنعها الإعلام الحديث ليس لها قيادات حقيقية وإنما أقطاب “مشهورة” تصوغ الرأي العام.

غياب المؤسسات وتبعاته

إن من أهم سمات الثورة السورية وما يميزها، سلباً بالطبع، عن ثورات الربيع العربي هو الغياب التام للمؤسسات، وخاصة المؤسسات السابقة للثورة من مؤسسات أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني. أما بالنسبة للدولة ومؤسساتها فهي تعمل في طرف النظام وضد مجتمعها. من أجل فهم هذه الوضع غير المتوازن يكفي ذكر خمسين سنة من احتكار الدولة السلطوية لبناء المؤسسات وحرمان المجتمع المدني من أية بنيات تنظيمية يواجه من خلالها تسلط الدولة، ويحافظ من خلالها على توازنه في حال ضعف الدولة أو غيابها، ويقدم من خلالها الخدمات الإجتماعية التي تقننها الدولة لشراء الولاءات أو لا تضطلع بالقيام بها أصلاً. حتى مؤسسات الدولة هذه التي احتكرها النظام تم تفريغها من محتواها المؤسسي (أي الشخصية الإعتبارية وهيكلية الوظائف وبروتوكولات العلاقات والمعاملات) لتتحول إلى عصابات (مجموعات أفراد) تقوم على الولاءات العشائرية والطائفية والمصلحية الضيقة. وأذكر أمثلة على مؤسسات المجتمع المدني الشركات الكبيرة والمتوسطة التي يقوم عليها إقتصاد السوق الحر، الجمعيات الخيرية التي تتحمل أعباء الضمان الإجتماعي، الجمعيات المهنية التي تضع قواعد المهن وتدافع عن مصالح ممارسيها، الجمعيات الثقافية التي تقوّي الهوية المشتركة للمجتمع وتنشر ثقافة التبادل الثقافي السلمي وتنشر أنماطاً من التعليم تكمّل التعليم المدرسي والجامعي، الأحزاب السياسية التي تقود الدولة وتمارس التفاوض السلمي بين فئات المجتمع ممثلة بالأحزاب. هذا الغياب لا ينتج عنه فقدان الخدمات الهامة التي تقدمها هذه المؤسسات فحسب بل فقدان الوعي والمعرفة اللتين تستطيعان بناء هذه المؤسسات وتسييرها؛ لأن المؤسسة ليست فقط جماعة من الأفراد كالعشيرة بل جماعة مدرَّبة على العمل ضمن هيكلية معينة وعلى احترام القواعد والأنظمة الداخلية وعلى إعادة إنتاج هذه الهيكلية وثقافة الإحترام للقواعد هذه يومياً. غياب المؤسسات وثقافتها يشرح تصرفات معروفة ومشهورة عند السوريين يتعجب لها الناس ويعزونها إلى ما يسميه البعض التخلف أو إلى الكسل أوالجهل، وأعني عدم احترام قوانين السير مثلاً، عدم احترام الطابور، كسر القانون والتفاخر بكسره، الرشوة والفساد وكسر قواعد عمل المؤسسات. حتى القبائل القديمة كانت تحتكم إلى قضاة من المعروفين بالحكمة والعقل والحلم، أما في سوريا فمؤسسة القضاء من أكثر المؤسسات فساداً مما يعني انعدام العدل وضياع الحقوق، فلا حرمة للممتلكات ولاحرمة حتى للحياة.

نتائج غياب المؤسسات

لنتخيل حالة مجتمع مثل المجتمع السوري لا توجد فيه مؤسسات (خاصة الأهلية منها) تؤطّر عمل أفراده خاصة حين تكون الحاجة ماسة إلى هذا التأطير كما هو الحال الآن في الثورة حيث الشعب يعادي المؤسسة الأمنية والعسكرية للدولة، وحيث هذه المؤسسة تقتل الشعب وتحرمه من حقوقه الاساسية وحتى من خدمات بقية مؤسسات الدولة. في هذه الحالة سيتجمع الأفراد ليتعاونوا فيما بينهم على تأمين حاجياتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس بالإضافة إلى تنظيم حركة الإحتجاج ضد النظام. في أي تجمع بشري نرى مباشرة ظهور شيء من التنظيم الذي يضمن تحريك جهود الأفراد في اتجاه معين ونحو هدف معين. هذا التنظيم يأخذ شكل التخصّص، وتوزيع المهام، والتخطيط، ونشوء قيادات لاتخاذ القرارات الهامة ووضع السياسات الطويلة الأمد والتواصل مع الجماعات الأخرى وحل المشاكل التي تنشأ بين افراد الجماعة أو بين الجماعات المختلفة. في الجماعات الصغيرة قد تكون القيادة غير ملموسة وتظهر فقط عند مناقشة أمور هامة حيث يتصدى بعض أفراد المجموعة لمهمة تحقيق الإجماع. وعندما تكبر الجماعة لا بد لها من فئات متخصّصة ولابد من قيادات. حين تغيب الثقافة المؤسساتية فإن ظهور القيادات يتبع إما القنوات الطبيعية (كاريزما وقدرة على الإقناع، قوة جسدية وشجاعة، ذكاء وحكمة، موارد مادية) أو القنوات التقليدية (الأعيان والكبراء، رجال الدين، مشايخ العشائر). وسنتكلم عن هذه القنوات حين مناقشة نماذج القيادة في القسم الثاني. أما الآن فلا بد من فهم طريقة عمل هذين النوعين من القيادات ونتائج هذه الطريقة في القيادةعلى جدوى العمل المشترك.

لنتكلم أولاً عن العمل المؤسساتي لنضع معايير للمقارنة مع ما نجده على ساحة الثورة السورية. عندما تعمل أية مجموعة ذات قيادة ضمن إطار مؤسساتي (ولسنمها المؤسسة) فإن

قواعد المعاملات ضمن المؤسسة: قواعد العمل والتعامل بين الأفراد معروفة وموحدة ومتاحة للجميع ليطّلعوا عليها ويتعلموها، قواعد إنتقاء القيادة: كما أن انتقاء القيادات يتم حسب قواعد معروفة أيضاً (إنتخاب أو تعيين حسب هرمية) ويمكن لأي فرد من المجموعة أن يدخل حلبة التنافس المشروع للوصول إلى المراكز القيادية، تنظيم التنافس: هرمية القيادة (المراتب الأعلى والأدنى) معروفة مما يجعل التنافس على الوصول إلى مراكز أعلى خاضعاً لقواعد تمنع التنافس الهدام (أي تهديم المجموعات المنافسة وامتصاص أعضائها في سبيل الوصول إلى مركز قيادي أعلى). تكافؤ الفرص: آليات المساءلة للافراد والقيادات معروفة وتقوم بها جهات حايدية ذات سلطة مما يسطّح مستويات التنافس ويجعله عادلاً ويؤمن تكافؤ الفرص وتوزيعها حسب الكفاءة. عدالة التوزيع: توزيع الموارد على المجموعات يخضع لقواعد تضمن استمرار العمل الجمعي وتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق إنطباع بعدالة التوزيع وعقلانيته. توحيد أهداف العمل: الجهود الفردية والجماعية تنصب في قنوات معروفة توجهها نحو تحقيق أهداف عامة للمؤسسة باسرها. قواعد التعامل بين المؤسسات: إن فكرة وجود دستور أو نظام داخلي يجعل تمثيل المؤسسة أمام المؤسسات الأخرى ممكناً وسهلاً. قيادات المؤسسة تمثلها أو تفوض من يمثلها. وهذا يجعل التعاون بين المؤسسات ممكناً رغم تعقيده وصعوبته ويؤمن بروتوكولات التعاون ومرجعيات حل المشاكل والتحكيم.

وكما في القانون، العقد شريعة المتعاقدين. فالمؤسسة مهما صغرت (شركة صغيرة) أو كبرت (دولة) هي عقد بين أفراد وجماعات يضبط علاقاتهم بعضهم ببعض. أما المجموعة غير المؤطرة (ولنسمها العضوية) مؤسساتياً فهي مجموعة لا يحكمها أي عقد، أي قانون، أية قواعد، وهي لذلك مستقلة في أهدافها وقراراتها ومواردها وأعمالها ووجودها وتتصرف كفرد يحاول البقاء على قيد الحياة (كجماعة) ضمن وسط “عضوي” من الوحدات المشابهة والمتنافسة معها على كل شيء. عندما تعمل مجموعة عشوائياً دون ضوابط وقواعد متفقد عليها (أي دو نعقد أو نظام داخلي أو دستور) فإن:

الصراعات تتكاثر ولا تجد حلاً: في المجموعة العضوية تتكاثر الصراعات ويصعب حلها لعدم وجود ضوابط أو آليات تحكيم. تتراكم هذه الصراعات لتنفجر بعدها المجموعة إلى أفراد منفصلين وينعدم وجودها كوحدة. التنافس على القيادة يحتدم: إذ لا توجد معايير لتقييم عمل الجماعة كوحدة ويصبح أي عمل فردي مثل غيره أو أية فكرة مثل غيرها. فإذا عجزت الجماعة العضوية عن تحقيق الإجماع وتراكمت المشاكل واحتقنت النفوس ليتحول الأعضاء إلى متنافسين، كلٌ يريد فرض رأيه ونظرته وأفكاره ومشاريعه على الآخرين لأنه يعتقد بصحتها ونجاعتها فليس هناك من سبب لأن يكون رأي الواحد أحسن من رأي الآخر أو عمل الواحد أفضل من عمل الآخر. وتنعدم أسس مشروعية القيادة، والتي تقوم غالباً على حسن الأداء والقدرة على تحقيق الإجماع. التنافس غير النزيه: التنافس على المراكز القيادية بحد ذاته امر موجود دائماً ومطلوب من أجل إبراز المواهب. لكن في الجماعة العضوية حتى وإن حاول الفرد الوصول إلى الإجماع وإبراز حسن الأداء فإن الآخرين المتنافسين معه سيضعون العراقيل في وجهه ويهدمون عمله، فلا توجد معايير ولا مساءلة ولا هرمية وإنما قيل وقال ومناحرات فردية. تفاضل الفرص: وحتى إن نجحت الجماعة العضوية في إيجاد قيادة فإن هذه القيادة ستكون إما كارزمية أو تقليدية وفي الحالتين فإن القائد يتقمص الوظيفة وتصبح مرتبطة ومتحدة مع الشخص القائد وغالباً ما تخضع لتوازنات يقف الشخص القائد على رأسها بحيث يجمع بيديه خيوط الإجماع وخيوط تماسك الجماعة تستمر باستمراره في القيادة وتزول بزواله عن القيادة. هذا النوع من القيادات الذي يعتمد على الشخص يخلق هرمية قائمة على الولاءات الشخصية (الحالة الكاريزمية) أو الإنتماء إلى الفئة القائدة (كالعائلة أو العشيرة) في الحالة التقليدية. ووصف عدد من المراقبين لساحة الثورة في سوريا العشائرية الضيقة ومبدأ “أنا ما بأقدر إشتغل خذوا إبني” أو “بدي مساعد لذلك سأعين إبن عمي”. وفي الحالتين لا يوجد تكافؤ في الفرص قائم على حسم الأداء. وحتى القائدالكاريزمي يتحول مع الزمن إلى ديكتاتور يقضي على محاولات إقتلاعه من مكانه على رأس المجموعة. الإحتكار والتعسف في التوزيع: توزيع الموارد ضمن الجماعة العضوية يخضع لهرمية القيادة التي ذكرنا أنها تقوم على الولاءات والإنتماءات العشائرية. المجموعة العضوية غير عادلة بالتعريف واحتكار الموارد والسلطات هي سمتها المميزة. المجتمعات التقليدية مثلاً متراتبة (غالباً حسب معايير الدين والإنتماء العشائري) وهي وإن لم تتألف من طبقات بالتعريف الماركسي فإنها تتالف من جماعات غير متساوية. الجماعة العضوية ليس لها هدف واحد لأنها مجموعة من الأهداف الفردية التي تنحصر بالوصول إلى القيادة والبقاء فيها. ومثالنا على ذلك مفهوم الدولة في التاريخ العربي الأوسطي. التعبير الأقدم هو دولة بني العباس أو بني عثمان وليس دولة سوريا، وتعني المكان والزمان حيث تتفوق العشيرة العباسية أو العثمانية على منافسيها وتحتكر لنفسها المال والسلطة. وإذا نظرنا إلى تاريخ سوريا الحديث ومفهوم التنافس بين الأحزاب (وهو ما يعتبره البعض تجربة ديمقراطية) فإننا نرى هذا التنافس قائماً على مفهوم “دولة الحزب” أي وصول الحزب إلى السلطة واحتكاره لها وحتى لأموال الدولة وليس على مفهوم تداول السلطة دورياً (أساس الديمقراطية). ومسؤولو حزب البعث هذه الايام حين يتكلم الناس عن إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل الحزب “قائد الدولة والمجتمع” فإنهم يجاهرون بوقاحة “بأنهم وصلول إلى الحكم بجهدهم وهو بالتالي حق لهم وحكر عليهم” ونسمع ذات الشيء من أنصار دولة الاسد وخاصة المخابرات والشبيخة الذين يتكلمون عن “سادة البلد” و”الثورة على أسيادكم” و”الأسد أو نحرق البلد”. ولذل فإن تعبير “دولة البعث” يتبع المعنى القديم وليس المعنى الحديث. ولو استلم الحكم أي من الأحزاب الموجودة على الساحة في فترة الستينات (قومية أو إشتراكية أو إسلامية) لكانت النتيجة ذاتها أي الإحتكار. ومن المؤسف أن نسمع الآن بعض التعابير من بعض الإسلاميين تقول “جربنا القوميين واليساريين والآن حان الوقت لتجريب الإسلاميين” وهو يعنون حان الوقت لظهور “دولتنا” أي احتكارنا للحكم. فإذا عدنا إلى الجماعة العضوية نجد أو الوصول غلى القيادة “حلم” يمارسه الجميع ويتآمرون للوصول إليه، ويتعلقون به متى ما وضع اليد عليه. ولنا في المجلس الوطني السوري خير مثال فحتى النظام الداخلي بقي حبراً على وقت من أجل أن يستطيع من وصلوا إلى الراس البقاء هناك واحتكار السلطة والمال. المجلس الوطني للأسف كرر تجربة “دولة البعث” بان اصبح “دولة غليون” او “دولة المكتب التنفيذي”. إنعدام الهدف : إن الهدف الوحيد للجماعة العضوية هو بقاؤها كما هي وبالتالي بقاء قيادتها. وفي وسط من نقص الموارد تتحول الجماعة العضوية من خلال قيادتها إلى منافس شرس لا على اقتسام الموارد بل على الإستيلاء عليها. فلنتخيل مثلاً مجموعة مقاتلين في مدينة ثائرة، أغلبهم من المدنيين، مؤلفة من 200 مقاتل، يتزعمهم شخص واحد وصل إلى الزعامة من خلال شخصيته أو من خلال وجاهو عشيرته أو من خلال علاقات بالممولين. في حالة وقف إطلاق النار” لن يكون للزعيم من هم إلا الإبقاء على جماعته بالتالي على زعامته. فهو 1. يرفض التعاون مع الجماعات الأخرى إلا بقدر ما تحقق أغراضه السابقة الذكر، 2. ويتنافس على التمويل ولا يتقاسمه مع الجماعات المقاتلة الأخرى لان الإقتسام يعني فرط الجماع ونشوء جماعة أكبر قادرة على توزيع الموارد بالمناصفة (أي لكل نفس الحصة)، 3. ولا يشترك في عمليات “خطرة” لأنه سيفقد رجالاً وسلاحاً مما قد يضطره للإنضمام إلى جماعة أخرى وبالتالي فقدان زعامته، 4. سيفعل المستحيل لتمويل جماعته وعائلاتهم وإبقائهم معه حتى لا يرحلوا عنه وينضموا إلى جماعة زعيم أغنى وأقدر، وبالتالي فهو مستعد للقيام باعمال نهب وسرقة وابتزاز، 5. لا يترك منطقة تمركزه لأنه سيفقد المأوى لجماعته وسيفقد كذلك مصدر الرزق (الضرائب) ومصدر مشروعية جماعته (أي حماية المنطقة من المعتدين). إن في سوريا مئات الجماعات المقاتلة التي ترفض للأسباب السابقة الذكر تشكيل قيادات عسكرية موحدة (كقيادة الجيش الحر) تنظم جمع التمويل وتوزيعه العادل وتنقل المقاتلين وتخطيط العمليات والتعاون مع الجماعات الأخرى المنضوية تحت القيادة. البقاء للأقوى وليس التعاون: الجماعة العضوية لا تستطيع التعامل مع الجماعات الأخرى لأنها لا ترى فيهم إلى أعداء أو منافسين. إذا تقربت منها جماعة ما أو فرد منها حاولت امتصاصه حتى لا يرتبك توازن القوى ولعبة “دولة الفئة القائدة”. وإذا تعاونت مع جماعة أخرى في الوصول إلى هدف حاولت الإلتفاف عليها والإستيلاء على مقدراتها وتفرقتها أو امتصاصها. ولذلك فإن الجماعات العضوية دائماً جماعات قزمة لا تكبر لانها لا تستطيع إستيعاب القادمين الجدد ضمن هيكلية عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين القدماء والجدد وتضمن التنافس النزيه على القيادات وفقاً لحسن الأداء. وهذا ما قد يشرح تقزّم الجماعات العاملة على ساحة الثورة السورية. أغلبها جماعات عضوية تصل إلى حد معين من التوسع وتتفكك بعدها بسبب التنافس والعراقيل الداخلية. وبما أن الجماعات العضوية قزمة ومتنافسة فهو تقوم بنفس الوظائف وتعيد ما يفعله آخرون لا بل تتنافس معهم في “سوقهم” من أجل التوسع والإستيلاء على الموارد.

1 تشرين الأول، 2012، رصاصة الرحمة

- * 1 تشرين الأول، مقالتي على المجلة الدولية، رصاصة الرحمة، رابط آخر على مدونتي

ظهر المقال على موقع المجلة الدولية لدراسات الثورة السورية في 1 أكتوبر، 2012

هناك كلمات يصعب على الإنسان قولها حتى لو كلفته حياته لأنها تعني موت نمط من الثقافة والحياة. فالإنسان ليس جسداً فقط بل ثقافة وإذا ماتت هذه الثقافة في داخله تموت الروح وقد يموت الجسد بعدها أحياناً. لكن حتى تولد ثقافة جديدة قادرة على الحياة لا بد من قول الكلمات الصعبة وإطلاق رصاصة الرحمة على الثقافة القديمة التي تعيق الميلاد الجديد. لقد وصلت الثورة السورية إلى هذه المرحلة الصعبة، مرحلة الولادة الجديدة التي لا تكون إلا بموت الثقافة القديمة.

لما قامت الثورة السورية لم يكن في حسبان أحد أنها ستكون ثورة شاملة: لا في حسبان النظام ولا في حسبان الشباب المتظاهر ولا في حسبان الدول المجاورة أو الدول العظمى. ولا يزال الكثيرون من جميع الأطراف يعتقدون أنها مجرد تمرد مسلح أو ثورة دينية أو حرب طائفية. في الحقيقة، إن الثورة السورية على مفترق طرق فهي إما أن تكون تمرداً مسلحاً يموت خلاله ناس كثيرون دون تغيير واضح سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، وإما ان تكون ولادة جديدة تعرّف القرن الواحد والعشرين كما عرّفت الثورة الفرنسية القرن التاسع عشر. إن الخط الفاصل بين هاتين الشعبتين في الطريق هو رصاصة الرحمة التي أتكلم عنها والتي لا بد من إطلاقها على ثقافة قديمة تحتضر من أجل أن تولد ثقافة جديدة أزهى وأقدر على الحياة.

هناك نواح كثيرة لابد من الحديث عنها. وكل ما كتبته وساكتبه لاحقاً يسعى في ذات المنحى ويقود إلى ذات النتيجة. لا بد من ولادة ثقافة جديد وموت ثقافة قديمة. عندما أتكلم عن أزمات الثورة أو عن انتصاراتها، عندما أتكلم عن سلمية الثورة أو عن تسليحها، عندما أتكلم عن أيديولوجية ثورية لاهوتية أو عن أيديولوجية مدنية، وعندما أتكلم عن مؤسسات الثورة أو انعدام وجود هذه المؤسسات، مهما قلت فالنتيجة واحدة: إذا أردنا حياة جديدة وإذا أردنا ثورة حقيقية فإنه يجب علينا أن نطلق رصاصة الرحمة على ثقافة أصبحت تكلفنا مئات لا بل آلاف القتلى كل يوم. في هذه المقالة ساتكلم عن بعض نواحي الثقافة القديمة التي أريد أن أطلق عليها رصاصة الرحمة وسأعود مرات في المستقبل لأتكلم عن نواح أخرى لا تقل أهمية.

استجداء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: لقد عرّت الثورة السورية النظام السياسي العالمي الذي تحركه الدول الكبرى من خلال مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة. لقد عرّت الثورة السورية النظام الأخلاقي العالمي المرتبط بهذه السياسة والمتبجح بحقوق الإنسان بينما هو لا يعرف عن هذه الحقوق إلا تقارير منظمات بائسة تعتبر الآن مقابر مؤسساتية لقوى التغيير وايديولوجيات التحرر ونصرة المستضعفين. لم أشجع يوماً تدخل الغرب من أجل إنقاذ الشعب في سوريا من قبضة نظام مجرم لا يختلف عن النازية إلا بغبائه بينما أظهرت النازية قدراً لا يستهان به من الذكاء. لا أريد للغرب أن يتدخل كما فعل في ليبيا أو في العراق، لكن كنت أتوقع من الأمم المتحدة التي تمثل الضمير العالمي موقفاً أكثر وضوحاً أمام نظام لا يخفى إجرامه على أحد. لكن الأمم المتحدة التي أنشأها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية لمنع قيام حروب دمار شامل وقتل شعوب بأكملها لم تكن ولا تزال إلا وسيلة في يد الغرب والدول العظمى الجديدة لتحقيق نوع من التوازن في السياسة العالمية والإقتصاد العالمي قائم على تقاسم مناطق النفوذ. وكما كانت سوريا ملعباً للقوى العظمى في الأربعينات والخمسينات فهي الآن ومرة ثانية في نصف قرن ملعب لقوى مختلفة لكن تسعى لتقسيم مماثل لمناطق النفوذ. هذه الدعم الدولي المأمول لن يأتي ولا بد من الإعتماد الكامل على الذات. هذا الإعتماد هو عقلية قبل أن يكون فعلاً وحتى تولد هذه العقلية لابد من إطلاق رصاصة الرحمة على عقلية الإستجداء.

القوقعة الكولونيالية للسياسة العربية: ولا أغضب لأن هذه الدولة أو تلك لا تريد دعم الثورة بالمال أو السلاح أو حتى التصويت في مجلس الأمن وإنما أغضب لأني أرى أن كثيراً من السوريين لايزالون يتعاطون السياسة بنفس الطريقة التي اعتادوا عليها منذ الخمسينات والتي تقوم على شيء من تأليه التوازنات الدولية واعتبارها قدراً لا يمكن الإفلات منه. هؤلاء لا يفقهون من السياسة إلا تخمين ما يدور في أذهان صنّاع السياسة في واشنطن وباريس وموسكو وبكين والإسراع في الإصطفاف وراء هذا اللاعب أو ذاك أو تنفيذ رغباتهم كما خمنوها اعتقاداً منهم أنهم يجرون مع مجرى الريح ويسيرون مع التيار. هؤلاء لا يمارسون السياسة بقدر ما يمارسون إلتقاط الفتات. يعتقدون أنهم فهموا اللعبة العالمية كما اعتقدوا أنهم فهموها من قبل. إنهم لا يؤمنون بأيديولوجية معينة قدر إيمانهم بعجزهم المطلق على الفعل وبقدرة الغرب أو القوى العظمى المطلقة على تسيير السياسات المحلية لدول العالم الضعيف المسمى بالثالث. ومع ذلك فهم لا يملّون من التململ والتذمر من أن السياسة في العالم العربي مثلاً يتم رسمها وتقريرها في أروقة البنتاغون والبيت الابيض وقصر الإيليزيه. إنهم لا يعرفون أن مخططات البيت الابيض وغيره ما كان لها أن تنجح دون مساعدتهم وإيمانهم بعجزهم وانصياعهم لرغبات يخمنونها تخميناً ثم يسارعون إلى تنفيذها.

حافظ الأسد كان أحد هؤلاء، لكنه كان أذكاهم لأنه نجح في البقاء أو كان آخر من بقي حياً من جوقة المتصارعين على الحكم في سوريا الخمسينات والستينات. حافظ الأسد لم يكن يخاف من قتل شعبه لكنه كان يخاف من غضب أمريكا. لم يؤمن بأن إنشاء دولة قوية عادلة يمكن أن يقيه من أي تلاعب دولي لكنه آمن بان التلاعب الدولي ضروري لبقائه في الحكم. والإبن لم يكن بأحسن حال من أبيه، إلا أنه كان أغبى بمراحل. بشار الأسد لا يخاف أيضاً من قتل شعبه لكنه يصاب بانهيار عصبي لو صرّح أصغر موظف في الخارجية الأمريكية بان امريكا قلقة على مصير الأسلحة الكيماوية السورية. الديكتاتوريا العربية تصرفت بنفس الطريقة ولم تستطع أمريكا أو أوروبا أو روسيا حمايتها وإبقاء أنظمتها وإنما سارعت إلى تدبير إنقلابات عسكرية بدل أن تحل الطامة الكبرى وتنتصر الثورات المحلية. لو إلتفت مبارك أو بن علي أو القذافي إلى بناء بلدان مزدهرة لما استطاعت أية دولة في العالم أن تؤثر في سياسة بلدانهم كما تفعل الآن.

وللأسف فقد ارتكب الثائرون في سوريا نفس الخطأ واعتقدوا أن قوة دولية ستنصرهم بعد أسبوعين أو أكثر من ثورتهم ضد نظام الأسد. إن النقاشات العقيمة التي كانت تدور بين لافتات المظاهرات وتصريحات المجلس الوطني كانت مشاهد سوريالية لمجتمع لم يخرج بعد من قوقعة الكولونيالية أو من طفولية الكولونيالية التي فرضها على نفسه كما فرضها الغرب عليه. وكيف له أن يخرج وقد كرس حزب البعث والأسد هذه العقلية المقيتة بقتلهم شعبهم ولعبهم على حبال التوازنات العالمية سعياً وراء دعم هذا وتمويل ذاك. هذا المرض القديم لا يزال موجوداً وحياً يرزق. لا يزال حياً في عقلية بشار الاسد التي تفهم من تصريح أوباما أن “الكيماوي خط أحمر” كرخصة لقتل المدنيين قتلاً بطيئاً بالأسلحة التقليدية. ولا يزال حياً في عقلية كثير من السوريين الصامتين الذين ينتظرون أن ترجح كفة النظام أو كفة الثورة بقدرة قادر أمريكي أو فرنسي أو روسي حتى يتخذوا قرارهم بدعم المنتصر وتحويل بعض من دولاراتهم إلى الليرة السورية. ولا يزال حياً في عقلية الثائرين الذين لا يزالون يرفضون إنشاء قيادة موحدة بينما ينتظرون دعم هذه الدولة أو تلك. ولا يزال حياً في المجلس الوطني الذي يسارع إلى عقد مؤتمر لتوحيد المعارضة أو إلى إنشاء حكومة مؤقتة عندما تصرح هيلاري كلينتون تصريحاً غائماً عن أمنيتها أن تتوحد المعارضة أو أن أن تشكل حكومة إئتلافية. إن قوقعة العجز أمام قوة غربية أو عظمى نعتقد أنها قدرنا لن تقودنا إلا إلى مزيد من التبعية. وكثيرون في الثورة أو من المتسلقين عليها يبحثون عن إله غربي ليقدموا له الولاء مقابل وصول إلى الحكم على رافعة التوازنات الدولية. لن تنجح الثورة السورية في أن تكون ثورة حقيقية إلا باستقلالية قرارها وإيمانها المطلق بقدرتها على التغيير. التبعية عقلية قبل أن تكون فعلاً ومن أجل ولادو سوريا مستقلة بقرارها ونمصيرها لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على قوقعة التبعية الكولونيالية.

المجلس الوطني السوري: المجلس الوطني الذي ألفته تكتلات سياسية قديمة باهتة أو جديدة غائمة ودعمته تشكيلات ثورية داخلية أو خارجية أشد غموضاً من حليفاتها السياسية، هذا المجلس رفض أن يكون قائداً للثورة يدعمها ويطورها وإكتفى بأن يكون “واجهتها السياسية” كما كان يحلو لبرهان غليون أن يقول. هذا الخيار القائم على العقلية المشار إليها أعلاه ترك الثورة وحيدة في حين كانت بأمس الحاجة إلى قيادة مما أدى إلى تفتتها الحالي. وإني أحملهم مسؤولية تشتت الثورة، والمنافسة العقيمة العمياء القاتلة التي تنهش جسدها، والتدخلات الدولية في تقرير مصير السوريين، وتبذير الآمال والوقت وحتى الأموال التي كان من الواجب توظيفها لتنظيم الثورة وتقوية زخمها. هؤلاء السياسيون القدماء، أو هكذا سموا أنفسهم، اجتمعوا كما كانوا يفعلون في الخمسينات وألفوا جبهة تقاسموا فيها المقاعد بمباركة من الشباب الثائر في الداخل الذي لم يكن يعرف من السياسة أكثر من اسمها. وكيف لهم أن يعرفوا أي شيء عن السياسة وقد عاشوا تحت حكم البعث خمسين عاماً، ولم يسمعوا إلا قصص آبائهم أو أجدادهم عن الثمانينات التي لم تكن إلا مجزرة للسياسة والعمل السياسي كما كانت مجزرة لآلاف الأرواح. وحتى آباؤهم وأجدادهم لم يعرفوا عن السياسة أكثر من الإنتماء لحزب معارض أو جماعة معارضة، أي لم يكونوا إلا هواة سياسة يحلمون بتقلد منصب سياسي إلا أن الاسد أفسد عليهم أحلامهم. هذا المجلس هو عنوان تلك الثقافة القديمة التي لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة عليها حتى نستطيع تجاوزها. المجلس الوطني لم يتالف لأن الثوار طلبوا واجهة سياسية كما اعتقدوا وإنما لان هواة السياسة المحنكين في فهم التوازنات الدولية فهموا تلميحات كلينتون وغيرها أن “توحيد المعارضة” سيجلب التدخل الغربي الذي يؤمنون أنه الطريق الوحيد لخلع النظام القائم واستبداله بآخر أكثر عدلاً. توحيد المعارضة لم يكن لإنشاء قيادة موحدة تقود الثورة إلى بر الأمنا بل صورة لتكتل يتوزع فيه اللاعبون المقاعد حتى يحين موعد اقتسام الكعكة الأكبر، سوريا ما بعد الأسد. المجلس الوطني هو التمثيل الأوضح وأتمنى أن يكون الأخير لعقلية التبعية الكولونيالية وقدرية التوازنات الدولة. ومن أجل أن تولد سوريا جديدة بقيادة تنبع من تحت ولا يفرضها الغرب أو انقلاب عسكري من فوق لا بد من تخلي السوريين جميعاً عن هذه المسرحية المقيتة بإطلاق رصاصة الرحمة على هذا المجلس ومن إيجاد قيادة سياسية وعسكرية حقيقية للثورة السورية تنبع من الشوارع والحارات والقرى الثائرة وليس من الفنادق والسفارات.

الفكر الإستشهادي الخلافتلي: الفكر السياسي الإسلامي بتمظهره الجهادي المهووس بالشهادة والخلافة هو شكل آخر من أشكار القوقعة الكولونيالية التي تعيق ولادة الثورة السورية الحقيقية. ولا أتكلم هنا عن المقاتلين الأفراد ولا عن الكتائب التي تحمل اسماء الصحابة ولا عن التكبير ولا عن الأغلبية السنية في الثورة ولا عن التدين الشعبي أمام آلة الموت الأسدية ولا عن المقاتلين المجاهدين في سبيل حريتهم وحرية أهلهم، وإنما أتكلم عن فكر برز في الثورة أو تم ضخه فيها خلال الاشهر الستة الاخيرة. هذا الفكر جعل من ثورة الحرية و الخلاص من الطغيان حرباً ضد الشيعة، ومن التكبير النابع من القلب المقهور صراخاً قتالياً مبتذلاً، ومن دولة القانون عودة إلى الخلافة، ومن الجهاد طريقاً إلى “الشهادة” السريعة وكأن الشهادة هي أساس الجهاد في حين أنها كانت دائماً أحد نتائجه، ومن إعلاء كلمة الله شعاراً لا معنى له منفصل عن حياة الناس لا بل وسيلة للموت. هذا الفكر جعل من الإسلام دولة قبل أن يكون ديناً أي سبيلاً للحياة الصالحة، وجعل منه قانوناً قبل ان يكون إيماناً، وجعل منه قتالاً أزلياً قبل أن يكون صلاة وزكاة، وجعل منه حجاباً قبل أن يكون عفة، وجعل منه “من بدل دينه فاقتلوه” قبل أن يكون “إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق”، وجعل منه كرهاً للآخر المختلف قبل أن يكون دعوة للناس كافة. هذا الفكر كان وليد عصر ضعف الإمبراطورية العثمانية وخلافة السلطان عبد الحميد الفاشلة التي خلقت شعار “الإسلام دين ودولة” لتدفع عن نفسها شبح تدخل الغرب في شؤونها بتجييش الإنتماء الديني وتحويله إلى إنتماء سياسي. لم يكن هذا الضعف من صنع الغرب كما كان يحلو للسلطان عبد الحميد أن يزعم بل كان نتيجة حتمية لسوء فظيع في إدارة إمبراطورية مترامية الأطراف. إمبراطورية وصلت إلى القرن التاسع عشر وهي لا تزال تعيش بعقلية وتنظيم وإدارة وتكنولوجيا القرن الرابع عشر. هذه الإمبراطورية التي حولت الجهاد إلى حملات سنوية لكسر الممالك المسلمة والمسيحية على حد سواء واستعباد مسيحيي البلقان، والتي حولت علماء الدين إلى موظفين في دولتها، والتي حولت الشريعة إلى قانون الدولة الذي تطبقه بسلطة العسكر، والتي حولت إيران الصفوية إلى الشيطان الشيعي، والتي حولت ملاكي الأراضي المحليين إلى إقطاعيين، والأقليات الدينية والقومية إلى مواطنين من الدرجة العاشرة.

هذا الفكر السياسي اللاهوتي يأخذ مؤسسات الدولة الأوروبية الحديثة ويعطيها أسماء قديمة كالشورى والزكاة والمظالم ويعتقد بذلك أنه يحيي عصر الخلفاء الأربعة الأوائل الذي تم تحويله إلى أسطورة لا تمت إلى الواقع بصلة. هذا الواقع الذي شهد مقتل ثلاثة من الأربعة الراشدين. هذا الفكر الذي يعتقد أن الحاكم المطلق الصالح المسمى بالخليفة هو الطريق إلى العدالة الإجتماعية التي يحلمون بها، وهو مفهوم للعدالة كان اليسار الأوروبي اول من طرحه. هذا الخليفة الذي يحلمون به ليس إلا ملكاً متسلطاً بثوب حديث. وهو في الحقيقة لم يكن يوماً إلى ملكاً متسلطاً. هذا الفكر يحوّل الإنتماء الديني والإنتماء الطائفي إلى تعريف للمواطنة مكرساً بذلك دونية الأقليات الدينية. هذا الفكر لا يقدم أي تنظيم للمجتمعات العربية الحديثة التي تشهد إنفجاراً سكانياً هائلاً إلا تسلطاً رجولياً وتسطيحاً للأخلاق والعفة باختزالهما بالحجاب او النقاب. هذا الفكر الذي يبدأ بفكر الإخوان المسلمين وينتهي بفكر الوهابيين وفكر التكفيريين هو عقبة في وجه ثورة سورية شاملة، لأن الثورة الشاملة تؤمن بالمواطنة ولاترى أقليات أو أكثرية، وتجمع الناس جميعاً حولها وليس طائفة معينة تعتقد بأحقيتها بالحكم لمجرد أنها أكثرية مزعومة، وتؤمن بالقانون الحاصل على إجماع الناس وليس على إجماع حفنة من الفقهاء المزعومين، وتؤمن بالحرية والحياة الكريمة وليس بالموت دون هدف واضح بدعوى الشهادة. الثورة الشاملة الحقيقية لها أهداف تنبع من حياة الناس وليس من شعارات عامة مغلفة بخطابات محفوظة من العصور الوسطى. الثورة الشاملة تريد للناس أن يقاتلوا من أجل أن يحيوا وليس من أجل أن يموتوا، وتريد للشعب الذي ثار من أجل الحرية أن يبقى هدفه واضحاً نصب أعينه لا أن يحوله إلى كلمات عمومية ليس لها من تطبيق على الأرض إلى ولاية الفقيه على الطريقة الإيرانية أو السعودية وكلاهما واحد. إن الجهاد الحقيقي هو جهاد من أجل المضي على الطريق القويم الذي هو طريق الأخلاق الحميدة، ولا يكون هذا إلا بحرية الخيار وحرية العقيدة وحرية العمل وحرية الإعتقاد. من أجل أن نصل إلى هذا الجهاد الحقيقي فلا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على أي شعارات فارغة المحتوى لا تقول بوضوح أن الشعب ثار من أجل الحرية وستبقى الحرية هدف.

الأحزاب السياسية التقليدية: الأحزاب السورية السياسية القديمة منها والحديثة تعاني من عدة نقاط ضعف قاتلة. النقطة الأولى هي أن بنيتها المؤسساتية ليست إلا تنويعاً على نغمة الديكتاتورية العربية العصبوية (عصبية القبيلة أو المنطقة أو الطائفة أو القومية). إن قراءة النظام الداخلي لأي من هذه الأحزاب يؤكد ضعف فكرها المؤسساتي، وبعدها عن أية ممارسة ديمقراطية (أي تبادل السلطة وتكافؤ الفرص)، وحرصها على إنتاج نخبة حزبية أبدية وصورة الأب القائد الأبدي، وتكريسها للتبعية الفردية والفكر الإقصائي. النقطة الثانية هي أن أيديولوجياتها لم تتخط يوماً مستوى خطابات الأب القائد وتعليماته. فهي إما ايديولوجيا قومية شوفينية تمجد الماضي وتتقوقع في نظرية مؤامرة غربية مع أنها تقتات على لعبة التوازنات الدولية، أو أيديولوجية إشتراكية سيئة الترجمة ومعدومة التطبيق وتفتقد إلى الفكر المحلي الخلاق والإستقالية في الفكر والقرار حتى، أو أيديولوجيا إسلاموية سبق تفصيلها، أو أيديولوجية ليبرالية لا تعرف من الليبرالية إلا فتح الاسواق للإستيراد والتصدير، أو يسارية عديمة اللون لا تعرف من اليسار إلا معاداة الدين والطائفية المبطنة.

نعم إن وظيفة الأحزاب في أي نظام يحقق تكافؤ الفرص (وهذا تعريف موسع للديمقراطية دون حذلقات لغوية) هي أن تصل إلى الحكم دون أن تتشبث به بأسنانها من أجل إدارة الدولة وليس من أجل توزيعها على الأعوان. لكن وظيفتها حين يتعرض البلد لخطر محدق هو ان تكون أحزاباً وطنية تضع الوطن قبل المصلحة الحزبية والصيد في الماء العكر من أجل الوصول إلى السلطة أو الحصول على مقاعد. للأسف لا أرى من هذه الأحزاب في هذه الأزمة العسيرة التي تمر بها سوريا والتي فتت الدولة والمجتمع وهدمت البنية التحتية وشردت الاهالي وقتلت البشر، لا أرى منها إلا ولاءات حزبية ضيقة تطغى على الولاء الوطني الجامع. وخير مثال على هذه العصبية الحزبية الضيقة الأحزاب والجماعات المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني. إن هدفها يبقى الوصول إلى الحكم مع نية مبيتة مع سبق الإصرار والترصد بالإستئثار بالحكم وزج المعارضين في السجون أو إبعادهم إلى المنافي. إن الثورة السورية الشاملة تدعو إلى إنشاء الأحزاب والعمل من خلالها من أجل مصلحة وطنية عامة وليس مصلحة حزبية في الوصول إلى السلطة قبل الآخرين والإستئثار بها. من أجل أن تنشأ هذه الأحزاب الجديدة التي تمارس الديمقاراطية كما تدعو إليه والتي تعمل من أجل المصلحة العامة حين يكون الوطن في خطر والتي لا ترى في الحكم جائزة تحصل عليها مرة واحجة وإنما مسؤولية إدارية خطيرة الأهمية، من أجل ذلك لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على الأحزاب القديمة بفضحها وفضح ممارساتها والكف عن دعوتها لتكون واجهة سياسية للثورةا.

قوقعة الملة العثمانية: لقد كان هناك زمن كانت فيه الأقليات مجموعة مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهو ما كان يسمى نظام الملة في العهد العثماني، أي أن تعريف المواطنة هو الإنتماء الديني والطائفي قبل الغنتماء للوطن والقانون. لكن هذا بدأ يتغير حتى خلال حكم الإمبراطورية العثمانية على سوئه، وذلك لأن التنظيمات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر أدخلت نظام التمثيل المحلي والوطني للأقليات حسب نسب توازي نسبهم في مجموع السكان. طبعاً العداوات الإجتماعية بقيت لكن هذه العداوات موجودة في أي مجتمع. المسيحيون لم يكونوا يخدمون في الجيش العثماني لانهم كانوا يُعتبرون تحت حماية دول أوروبية مختلفة. وعندما أجبرهم العثمانيون على الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية اعتبر كثيرون هذا اضطهاداً ونسوا أن مواطنيهم المسلمين كان يخدمون في الجيش العثماني لعشرين سنة خلت. وللأسف لا ازال أقابل في أمريكا أبناء وأحفاد هؤلاء المسيحيين السوريين الذي يحقدون على المسلمين بسبب الخدمة الإلزامية العثمانية ويزعمون أنها اضطهاد متعمد. وحتى المجاعة التي سببها الحصار البحري الفرنسي-الإنكليزي أيام الحرب الأولى ألقي اللوم فيها على المواطنين مسلمين الإمبراطورية العثمانية التي سقطت بعد الحرب وتقاسم الغرب أراضيها. وإن قصص إضطهاد العلويين وبيعهم لبناتهم كخادمات في بيوت المدينة السنية ليست من صنع الإضطهاد السني الأزلي وإنما من صنع الحرب والمجاعة التي رافقته والتفتت الهائل الذي سببته لنسيج المجتمع السوري بشكل عام. لكن هذا المجتمع لم يكن مجتمعاً موحداً وإنما كان مدناً وقرى وطوائف ألقى كل منها اللوم على الآخر. إن قصة طرد العلويين إلى الجبال من أسخف القصص التي سمعتها لأن الجبال كانت مسكونة منذ قديم الزمان وتم تحويلها للديانة العلوية بجهود مبشرين انطلقوا من مدينة حلب، المركز الأساسي للدعوة العلوية في العصور الوسطى. وتاريخهم ليس مختلفاً عن تاريخ الدروز الذين كانوا أيضاً سكان جبل لبنان قبل تلقيهم للدعوة الدرزية الفاطمية.

لكن للأسف لا تزال الأقليات في سوريا تعيش في فقاعة الإضطهاد العثماني الذي تم نسبه إلى المسلمين السنة بشكل عام. هذا الإضطهاد الذي كان موجوداً يوماً ما لكنه لم يعد موجوداً منذ لا يقل عن مائة عام. إن قانون سوريا منذ إستقلالها عن العثمانيين قانون يراعي حقوق الأقليات باعطاء زعمائها الدينية سلطة على الأحوال الشخصية، لا بل هو قانون ديني يعطي للسلطة الدينية الطائفية في الشؤون الشخصية سلطة مطلقة دون أي اعتبار للمواطنة المنفصلة عن الإنتماء الطائفي. لكنه لا يفرض قانون فئة على فئة أخرى. وأذا أراد أي كان في سوريا أن يتعرف على الإضطهاد الإجتماعي العرقي أو الديني أو الإقتصادي فما عليه إلا أن يقرأ تاريخ الولايات المتحدة ليعرف الفرق الهائل بين التقوقع الطائفي وعقدة الإضطهاد وبين الإضطهاد الحقيقي القائم على القانون وسلطة الدولة. إن من المخجل أن نرى معظم الأقليات الدينية في سوريا تصطف وراء حكم الأسد الإجرامي والطائفي بدعوى العلمانية وبدعوى الخوف من الإضطهاد الإسلامي السني الذي لم يكن يوماً موجوداً في القانون السوري الحديث منذ نشوء الدولة السورية في عام 1918. وللأسف فإن الفكر الإستشهادي الخلافتلي يدعو بالتحديد إلى ديكتاتورية الأغلبية السنية وفرض قانونها الذي يزعمون بانه الشريعة وكأنهم يعرفون رغبات جميع السوريين. عندما تتحول الطائفة السنية إلى تعريف للمواطنة يصبح المسيحيون من خلاله أهل ذمة والعلويون ملة كفر فإن سورية تتحول إلى إمبراطورية عثمانية أخرى وليس إلى دولة حديثة تؤمن بالحرية وتكافؤ الفرص والمواطنة الواحدة. أن تكون الثورة السورية ثورة حقيقة شاملة لا بد لها من أن تكون ثورة جميع السوريية، ولذلك لا بد من إطلاق رصاصة الرحمة على العقلية الطائفية التي أسميتها بقوقعة الملة العثمانية الموجودة في أذهان العديد من أفراد الأقليات في سوريا وما يقابلها من عقلية ديكتاتورية الأغلبية الموجودة عند كثيرين من السنيين أيضاً فهما وجهان لعملة واحدة.

العصبيات دون الوطنية: في سوريا كالعادة يكون الإنتماء الوطني أو الحزبي الأيديولوجي ثانوياً وتابعاً للإنتماء المناطقي أو العشائري أو الطائفي، التي أسميها هنا بالعصبيات دون الوطنية، لأنها لا تبني وطناً متماسكاً وأمة واحدة ذات عقد إجتماعي. في سبعينات والثمانينات عندما ثارت بعض الجماعات على نظام الأسد الأب فإنها ثارت بتجمعاتها المناطقية المعهودة فكانت هناك ثورة حلب وثورة حماة وثورة دمشق وكانت هناك خلافات كبيرة بين الجماعات الثائرة في كل منطقة. ثم قتل النظام من قتل وسجن من سجن وشرد من شرد. هؤلاء المتمردون الذين لم يستطيعوا أن يتوحدوا لا في تمردهم ولا في سقوطهم، وأدى تفرقهم إلى سقوطهم، أنجبوا ابناءاً عاشوا حياتهم خارج سوريا. عشرات الآلاف من الأبناء الذي يحلمون بسوريا ولا ينتمون إليها ولا حتى لمجتمعاتهم المضيفة (أو هي تنبذهم) ما كان آباؤهم ليتخلوا عن عصبيتهم المناطقية حتى عندما ادت لهزيمتهم. كثير من هؤلاء الأبناء يريدون الدخول إلى سوريا للمشاركة فيما يسمونه الجهاد، يريدون أن يموتوا في سبيل وطن يحلمون به لكنهم لا يعرفونه ولا أقول هذا انتقاصاً. لكن الملاحظة هنا أن هؤلاء المجاهدين هم المجموعات المقاتلة الوحيدة التي استطاعت كسر العصبيات المناطقية والعشائرية التي لا تزال تعيق مسيرة تطور الثورة السورية. هؤلاء المجاهدون هم المقاتلون الوحيدون الذين لا يتمترسون في منطقة واحدة ويتنقلون وراء أهدافهم النوعية، عكس ما يسمى الجيش الحر. هؤلاء المجاهدون يعرفون التدريب والإنضباط والقيادة الموحدة. هذه العقلية لم تكن لتوجد لولا غربة الأهل وعذاباتهم. لكن للاسف فإن مقاتلي الداخل لا يزالون على عقلية الثمانينات يكررون أخطاءها بتشتتهم وولاءاتهم المناطقية وتمترسهم في الأحياء السكنية وانعدام التخطيط عنهم والأهداف البعيدة المدى وحتى أحياناص القصيرة المدى. إن الثورة بحاجة إلى جيش وطني أو جيش من مواطنين يتنقلون حسب المهمة الموكلة إليهم وليس حسب إنتماءاتهم المناطقية. المسلحون في الثورة السورية ليسوا جيشاً وإنما مجموعات من أهالي الاحياء والقرى الذين يحملون رشاشات خفيفة ويقاتلون في أحيائهم وقراهم دون قيادة مشتركة ودون مخطط ودون بعد نظر. هذه القيادة وهذا المخطط لا يوجدان إلا بوجود الجيش الوطني الذي ينتمي إلى هدفه ومهمته ووطنه وليس إلى قريته فهو لن يستطيع حراستها حتى لو أراد. وانا أقترح ان سبب هذا التوازن القاتل الموجود اليوم بين المقاتلين والنظام الاسدي هو أن النظام لديه جيش بينما المقاتلون مجرد أفراد وليسوا جيشاً. وتسمية الجيش الحر تسمية خادعة لهم ولنا ولجميع من يراقب الثورة السورية. إن الثورة الشاملة بحاجة إلى جيش من المواطنين وليس إلى كتائب من أهالي الحارات والقرى، وهذا لن يكون إلا بإطلاق رصاصة الرحمة على العصبية القديمة دون الوطنية التي تنهش في لحمنا يوماً بعد يوم وتشتت جهودنا، وصراحة تدمر سوريا بيد النظام المجرم الذي فهم عقلية الكتائب ونجح في خلق توازن معها حيث تبقى في الأحياء والقرى بين هو يقصفها عن بعد. إن الثورة السورية ستكون إن أرادت المعيار الأخلاقي الذي سيحكم القرن الواحد والعشرين. إنها ثورة ستنتصر رغم كل العثرات وستنتصر بجهود أهلها وستكون أول ثورة شعبية في القرن الواحد والعشرين وهو بالتحديد ما يخاف منه الغرب والدول العظمى وقبلها دول الجوار العربي والتركي. هذا النصر المنتظر وهذه الثورة الشاملة التي نريدها والتي لا تزال في مرحلة المخاض بحاجة إلى أن تتخلص من عقليات قديمة لم تعد تنفع. هذه العقليات التي عاشت معنا لأزمان طويلة لابد لها من رصاصة الرحمة التي تعلن الميلاد الجديد.