«الدولة التعارفية (كتاب)»: الفرق بين المراجعتين

(←أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع) |

(←أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع) |

||

| سطر ٢٧٨: | سطر ٢٧٨: | ||

أو مستقبل مثالي غير واقعي، وأنها تنفع فقط في تحسين العلاقات الإنسانية على | أو مستقبل مثالي غير واقعي، وأنها تنفع فقط في تحسين العلاقات الإنسانية على | ||

المستوى الاجتماعي ولا تصلح للسياسة. ردّاً على ذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية: | المستوى الاجتماعي ولا تصلح للسياسة. ردّاً على ذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية: | ||

| + | |||

| + | [[ملف:figure2.jpg|تصغير|يمين|400بك|شكل توضيحي 2]] | ||

#إن مفردة «المثالية» – لغةً – لا تعني الخيالية ولا تعني «عدم الواقعية» فهي صفة للأفضل والأرقى والأنسب، هذا من جهة. ثم إن ما هو خيالي وغير واقعي وغير ممكن التطبيق في مكان أو زمان معين قد يكون واقعياً جداً وقابلاً للتطبيق في مكان أو زمان آخر من جهة أخرى. فلا ينبغي أن تٌتَّخَذ صفة «المثالية» ذريعة لإجهاض الفكرة أو التهرب من دراستها وتطبيقها. | #إن مفردة «المثالية» – لغةً – لا تعني الخيالية ولا تعني «عدم الواقعية» فهي صفة للأفضل والأرقى والأنسب، هذا من جهة. ثم إن ما هو خيالي وغير واقعي وغير ممكن التطبيق في مكان أو زمان معين قد يكون واقعياً جداً وقابلاً للتطبيق في مكان أو زمان آخر من جهة أخرى. فلا ينبغي أن تٌتَّخَذ صفة «المثالية» ذريعة لإجهاض الفكرة أو التهرب من دراستها وتطبيقها. | ||

| سطر ٢٨٦: | سطر ٢٨٨: | ||

# إن الإجراءات العملية التي ستأتي في الفصل الرابع ستثبت أن التعارف عملية مجتمعية واقعية جداً وممكنة وسهلة. ومعظم هذه الإجراءات معمولٌ بها في بعض الدول الأوروبية مثل السويد وسويسرا وبريطانيا. لقد تب يَّ للباحث قبل الانتهاء من كتابة هذا البحث أن بريطانيا لا تملك دستوراً مدوَّناً لكنها منذ 1200 عام تتخِّذ من «العُرف » قاعدة دستورية. وبفضل الأعراف الدستورية شيَّد الإنكليز بريطانيا «العظمى» التي «لا تغيب عنها الشمس.» | # إن الإجراءات العملية التي ستأتي في الفصل الرابع ستثبت أن التعارف عملية مجتمعية واقعية جداً وممكنة وسهلة. ومعظم هذه الإجراءات معمولٌ بها في بعض الدول الأوروبية مثل السويد وسويسرا وبريطانيا. لقد تب يَّ للباحث قبل الانتهاء من كتابة هذا البحث أن بريطانيا لا تملك دستوراً مدوَّناً لكنها منذ 1200 عام تتخِّذ من «العُرف » قاعدة دستورية. وبفضل الأعراف الدستورية شيَّد الإنكليز بريطانيا «العظمى» التي «لا تغيب عنها الشمس.» | ||

| − | + | ||

كل ما سبق يثبت أن موضوع البحث غير خيالي وليس دعوة لمدينة فاضلة، فهو واقعي ومُجرَّب غير مرة بنجاح. | كل ما سبق يثبت أن موضوع البحث غير خيالي وليس دعوة لمدينة فاضلة، فهو واقعي ومُجرَّب غير مرة بنجاح. | ||

مراجعة ٠٦:٢٠، ٧ فبراير ٢٠٢٢

محتويات

- ١ الفصل الأول - اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية

- ٢ الفصل الثاني - التعارف والصيغ اللغوية المتعلقة به

- ٣ الفصل الثالث - الدولة التعارفية

- ٣.١ المنطق والقاعدة المعرفية للدولة التعرفية

- ٣.٢ أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع

- ٣.٣ ثانياً - التعارف والدولة

- ٣.٤ ثالثاً - وظائف الدولة التعارفية وآليات الحكم فيها

- ٣.٤.١ 1- بناء الدولة

- ٣.٤.٢ 2- مهام قيادة الدولة

- ٣.٤.٣ 3- نشر المعرفة

- ٣.٤.٤ 4 - الدولة بين التنوع الإجتماعي والدمج

- ٣.٤.٥ 5 - الدولة والتغيير

- ٣.٤.٦ 6- اختيار القيادة أو التعارف السياسي

- ٣.٤.٧ 7- التعارف وحقوق الإنسان

- ٣.٤.٨ 8- التعارف والتنافس

- ٣.٤.٩ 9- التعرف والحرية

- ٣.٤.١٠ 10- التعارف والأحزاف في الدولة التعارفية

- ٣.٤.١١ 11- التعارف والإقتصاد

- ٣.٤.١٢ 12- التعارف والقوة العسكرية للدولة

- ٣.٤.١٣ 13- التعارف والمواطنة

- ٤ الفصل الرابع - التطبيق والإجراءات العملية في الدولة التعارفية

- ٥ الفصل الخامس - مقارنات

- ٦ الفصل السادس - ملحقات

- ٧ الفصل السابع الخلاصة

- ٨ الكاتب

- ٩ هوامش ومراجع

الفصل الأول - اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية

اللغة هي وعاء الثقافة وأداتها وعنوانها. تقدم كل أمة حية محصولها الثقافي والفكري الخاص وتضعه بلغتها الخاصة بين أيدي أبنائها وأبناء الأمم الأخرى. يضم هذا المحصول مختلف المفاهيم والمصطلحات والمعتقدات والأمثال والآداب والفنون. فإذا بلغت المفاهيم الثقافية أو الآداب أو الفنون أو المعتقدات مستوياتٍ إنسانية عليا تصبح مفاهيمَ عالمية عابرة للحدود والثقافات والأمم. بالمقابل، هناك مفاهيم ثقافية مرحلية تتعارف عليها الأمة في ظروف سياسية واجتماعية تاريخية خاصة تمرُّ فيها. تبقى هذه المفاهيم محلية فلا تصلح للأمة في عصر آخر ولا تصلح لغيرها من الأمم فتبقى جزءاً من التراث الثقافي لهذه الأمة حصراً.

كل الأمم تملك بطبيعة الحال القدرة على إنتاج مفاهيم وآداب إنسانية عالمية تسهم من خلالها في الفكر العالمي المشترك. تنتشر هذه المفاهيم والآداب من اللغة الأم إلى اللغات الأخرى عبر الترجمة وعبر المؤتمرات والندوات الثقافية العالمية وعبر التعليم العابر للقارات ووسائط الإعلام الحديثة والشبكة العنكبوتية. إن الانتشار بهذه الوسائل يكون سلساً ومحبباً للغاية لأنه عفويٌ واختياري، وهو ما يُطلق عليه مصطلح الانفتاح الثقافي فيما بين الأمم ومختلف الثقافات.

في المقابل، هناك نموذج مخالف وغير عفوي لنشر الفكر والمفاهيم الثقافية. ففي بعض الظروف الاستثنائية تعاني الأمة من استبداد داخلي أو استعمار خارجي يؤدي إلى نشوء ظاهرة الاستلاب الفكري أو الاغتراب الثقافي، تتجلى باستيراد نخب الأمة لمفاهيم ثقافية غريبة عن ثقافة أمتها رغم وفرة المخزون الثقافي والعقول لديها.

يحدث الاغتراب والتغريب الثقافي أيضاً عندما يقوم المستعمِر نفسه بنقل مفاهيمه وأدبياته الثقافية والسياسية، ومنظومته الاجتماعية المحلية إلى مجتمعات الدول التي يستعمرها، ولأجل ذلك تجده يفرض لغته القومية أولاً على هذه المجتمعات، فمن دون اللغة لن تكتمل له السيادة عليها.

يؤدي استيراد هذه المفاهيم من قِبَل بعض النخب أو فَرْضها من قِبَل المستعمِر إلى حدوث صراع فكري واجتماعي وسياسي داخل المجتمع، ينتهي في المستقبل بانقسام المجتمع على نفسه لأن النشر القسري للمفاهيم الغريبة خاصةً تلك التي لم تحظ بمستوى عالمي والتي نشأت أصلاً في بيئة المستعمِر المختلفة عن بيئة المجتمع المستعمَر وأنتجتها ثقافة المستعمِر المختلفة عن ثقافة المستعمَر وبلغة غير لغته – يؤدي النشرُ القسري لها إلى سلوكيات ومنظومة علاقات تتنافر مع هوية المجتمع المستعمَر وخصوصيته الثقافية. في هذه الحالة، يحاول كل مجتمع الدفاع عن ثقافته و عن أصالته بعصبيةٍ قومية فتتشكل ظاهرة التعصّب الثقافي.

مفاهيم البحث

ما هي المفاهيم التي يركز عليها هذا البحث تحديداً؟ وما الصراع الذي سببته؟

إنها المفاهيم ذات الصلة بهوية الإنسان والعلاقات الإنسانية وعلم الاجتماع السياسي وبطبيعة الدولة ونظام الحكم الذي يقودها. ففي الغرب مثلاً، سعى المفكرون والفلاسفة هناك لإيجاد حلول للصراع الذي نشب حول دور الكنيسة والدين والدولة وطبيعة الحكم ومشروعيته وغيرها من المشكلات التي عانت منها المجتمعات الأوروبية. خرج هؤلاء الفلاسفة بعدة فلسفات ونظريات سياسية منها فلسفة هيجل «المثالية » فكانت الليبرالية إحدى مخرجاتها، وفلسفة ماركس )الجدلية المادية( فكانت ديكتاتورية البروليتاريا والشيوعية من مخرجات هذه الفلسفة. لذلك لا يمكن فصل نشوء هذه الفلسفات والنظريات عن الصراع المذكور بين الشعوب الأوروبية في القرون الوسطى من جهة، والدولة «الدينية » التي تقودها الكنيسة هناك من جهة أخرى. في هذا السياق التاريخي انتشرت بعض المفاهيم مثل مفهوم الدولة «العلمانية » و «المدنية » بمواجهة مفهوم «الدولة الدينية » للتخلص والخلاص من سيطرة الكنيسة. لقد كان صراعهم صراعاً تاريخياً عميقاً لم يتوقف عند حدود الفكر طبعاً بل بلغ حد الصراع السياسي المباشر وأخذ طابعاً مسلحاً في معظم الحالات وتَرَك تأثيرات مباشرة على حياة الفرد والمجتمع هناك. على أية حال، لم تتحول كل الدول الأوروربية إلى العلمانية وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل السادس.

انتقل الصراع المذكور آنفاً إلى مجتمعاتنا في بدايات القرن العشرين على أيدي بعض المفكرين والمثقفين العرب (مسلمين ومسيحيين) في سياق بحثهم أيضاً عن حلول لمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، فاستورد بعضهم مفهوم العلمانية ومفاهيم الفكر الماركسي والفكر الليبرالي رغم أنها كانت مفاهيم مرحلية أنتجتها نخب الأمم التي خاضتْ صراعاً خاصاً في مرحلة محددة من تاريخها هي حصراً. وأبدعَ البعض الآخر من مثقفي مجتمعاتنا فلسفة بديلة شكَّلتْ قاعدة معرفية لنظرية سياسية تجيب عن التحديات المعاصرة وتقدم حلولا مناسبة لقضايا الأمة والعقد الاجتماعي والدولة والاقتصاد[١].

انقسم مثقفو مجتمعاتنا إلى تيارات سياسية وأحزاب إيدولوجية متصارعة حمل بعضها شعار العلمانية وحمل بعضها الآخر شعار الدولة الإسلامية وضاع دعاة الدولة المدنية ما بين العلمانيين والدينيين. لم تأتِ هذه الأحزاب والتيارات بأية إنجازات عملية لصالح مجتمعاتنا، بل لربما يتحمل بعضها مسؤولية الكوارث التي حلت بها إما بسبب الاغتراب الثقافي الذي عاشته بعض هذه الأحزاب والنخب وهجرانها للغة الأم واعتمادها على ما ينتجه الغرب، أو بسبب التعصب الثقافي لدى البعض الآخر الذي رفض التجديد واستخفَ بدور العقل وحرّم الاجتهاد واستنكر التنوير فاكتفى بما جاء به السلف الديني أو القومي. وما أحوج مجتمعاتنا للتدافع أو الانفتاح الثقافي بدل التعصّب والاغتراب. فلماذا غاب التدافع والانفتاح؟

لأن الانقسام المذكور أعلاه لم يتوقف عند حدود التيارات السياسية وأحزابها ومثقفيها. إن نظرةً عامةً على تاريخ وواقع المجتمعات في مختلف أرجاء العالم تكشف أنه قلّما شهدتْ العلاقات الاجتماعية بين الناس - أفراداً وجماعات- استقراراً معتَبراً. وقلّما حققتْ هذه العلاقات مستوياتٍ مقبولة من التفاهم والرضا والرقي، بل سيطر الصراع والتنافر على مختلف العلاقات البشرية وليس فقط على العلاقات المهنية والسياسية والدولية فأصاب العلاقات داخل الأسرة الواحدة والحي الواحد والطبقة الواحدة والطائفة الواحدة والحزب الواحد. حدث ذلك كله برغم التقدم الحضاري أي الازدهار المادي الهائل الذي شهده العالم وبرغم أن شعوب ودول العالم جرَّبتْ مختلف العقائد والأنظمة السياسية أيضاً.

في ظل الصراعات القديمة المتجددة وفي ظل انتشار العنصرية والعنف وتعمّق الفوارق الطبقية، تجددتْ الأسئلة و الإشكالات ذات الصلة بماهية الإنسان وخَلْقِه وبالهويات المجتمعية وبالحدود الفاصلة بين الفرد والجماعة. ولا يزال البحث مستمراً عن فكرةٍ جامعةٍ كبرى تحمل في طيّاتها الإجابات عن هذه الأسئلة والإشكالات.

يزعم هذا البحث أن ثقافتنا – ولغتنا بطبيعة الحال – تزخر بالمفاهيم التي تصلح منطلقاً للعلاقات الإنسانية والعقد الاجتماعي[٢] وقاعدةً لتحديد طبيعة الدولة التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتصلح أيضا عنواناً لرسالة عالمية نحملها للعالم مع عدم تجاهل تجارب الأمم الأخرى وعدم التعقُّد أو التعصب أو الحساسية مما أتتْ به الثقافات الأخرى. ليست المشكلة مع مفهوم العلمانية مثلاً أنه «مستورد» بل المشكلة مع مضمونه السياسي والاجتماعي أولا،ً ومع الخطأ في ترجمته ثانياً، وانقطاع أية صلة له بثقافتنا ولغتنا وتاريخ أمتنا فهو مفهوم غربي مرحلي ومحلي ثالثاً.

يعتمد هذا البحث مفهوم التعارف (البسيط والمركب) كمفهوم ثقافي إنساني يكشف الطريق لبناء «مجتمع المسؤولية والتقوى » وبناء دولة تعبّ عنه أصدق تعبير، فتكون المهمة الرئيسة لها تحقيق العدالة الاجتماعية. إن الخطوة الأولى على هذا الطريق هي صياغة عقد اجتماعي أساسه التعارف فهو الفكرة الجامعة الكبرى التي يسعى هذا البحث لإثبات قدرتها على تقديم إجاباتٍ وافية عن الأسئلة والإشكالات المذكورة في هذا المدخل.

إن مفردة «التعارف» مقتبسة من الآية القرآنية ﴿يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنَّ الله عليم خبير﴾ الحجرات – 13 ، وسيأتي الحديث عن الآية في الصفحات القادمة.

ما التعارف؟

الفصل الثاني - التعارف والصيغ اللغوية المتعلقة به

تعارف القوم

أي عرف بعضهم بعضاً وهو المعنى البسيط للتعارف. إن أجمل ما في الشرح اللغوي هو أن مصدر «تعارفَ القومُ» هو من مادة (ع ر ف) والتي تدل على السكون والطمأنينة. يقول ابن فارس إن العين والراء والفاء أصلان صحيحان. أحدهما يدل على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة[٣]

إن تعارف الناس ومعرفة بعضهم بعضا (التعارف البسيط) من خلال تبادل البيانات الشخصية والاجتماعية فيما بينهم، إنما هو علاقة تخلق لدى المتعارفين شعورا متبادلا بالاطمئنان ورغبة متبادلة في استمرار التواصل فيما بينهم وتعزيزه بالزيارات المتبادلة ومشاركة بعضهم بعضا في مختلف المناسبات الاجتماعية. التعارف البسيط بهذا المعنى إما أن يكون فطرياً وعفوياً أو تفرضه الظروف.

التعارف على أمر ما

وهو الاتفاق على أمرٍ بين الناس فيما يخص السلوك والعادات والمعاملات ومختلف شؤون الحياة ونطلق على هذا المعنى اسم التعارف المركَّب. هذا التعارفُ آليةٌ لمد جسور المحبة والإنسانية بين المجتمعات، يتميز بصفة الخلود، وبذلك يتطابق المعنى اللغوي )التتابع والسكون والطمأنينة( مع المعنى الاصطلاحي. إن مخرجات هذا التعارف هي ما يطلق عليها «الأعراف» وهي جمع عُرفْ.

المعروف

هو اسم العطاء أو الجود ولكل ما هو مألوف بالفطرة[٤].

المعرفة والعرفان

مصطلحان آخران من مادة (ع ر ف) ولا مجال لبحثهما في هذا السياق. ونكتفي بالإشارة للعلاقة النوعية بين المعرفة والتعارف المركب. فلن يثمر التعارف أعرافا صحيحة إلا إذا امتلك المتعارفون الذين يتدارسون قضايا مجتمعهم المعرفة الكافية بهذه القضايا وأسبابها وحلولها ووسائل تنفيذ الحلول. فالمعرفة شرط لازم للتعارف المركب.

- ربما يكفي القول إن عكس التعارف هو التناكر والتنافر لندرك عمق تأثير هذا المبدأ في حياة الناس ومستقبلهم.

الأعراف

هي جمع عُرْف وتحمل عدة معانٍ متكاملة. والمعنى الذي يهمنا في هذا السياق هو الأعراف «العامة» الاجتماعيَّة بمعنى العادات وما استقرّ عليه الناسُ في تصرُّفاتهم وعلاقاتهم من جهة، والأعراف «التخصصية» التي يتوصل إليها المتخصصون في كل مجال من مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والعسكرية من جهة أخرى. لا يخفى على أحد أن العُرف يفوق بقوته قوة القانون. إن التعارف الذي يثمر الأعراف العامة والتخصصية هو ما نطلق عليه اسم التعارف المركب، ويتطلب التواصل المنظم المباشر وغير المباشر بين الناس ويتطلب العمل المشترك والحوار المنظم الفردي والجماعي والاحتكاك والتدافع والمعرفة وتبادل الخبرات وخوض التجربة وصولاً إلى إقرار هذه الأعراف التي يطمئنون إليها ويلتزمون بها طواعية.

الفصل الثالث - الدولة التعارفية

المنطق والقاعدة المعرفية للدولة التعرفية

- قدَّمتْ الديانات والفلسفات الوضعية عبر التاريخ إجابات مختلفة عن أسئلة محورية تتعلق بالحياة الإنسانية. طُرحتْ هذه الأسئلة منذ قرون ولاتزال مطروحة حتى اليوم، منها: ما الإنسان وما ماهيته؟ وما هويته؟ كيف تشكلت وتطورتْ المجتمعات والأمم؟ ما هو العدل وكيف يتحقق؟ ما العقد الاجتماعي؟ وما الدولة؟ وما أفضل نظام للحكم السياسي؟

- إن موضوع هذا البحث موضوعٌ مجتمعيٌّ سياسيٌّ غير فلسفي وغير ديني لكنه غير بعيد عن الفلسفة والدين.

لطالما قدَّمتْ الكتب السماوية إجاباتٍ متكاملة عن هذه الأسئلة، إجابات تعتمد قاعدة معرفية-فلسفية واحدة. وهي ذاتها القاعدة التي يعتمدها هذا البحث وقد تم استنباطها وتلخيصها بالشكل التالي: (الإنسان مخلوقٌ. مخلوقٌ نوعيٌ وحُرٌّ في كونٍ منظمٍ ومحكومٍ بقوانين حتمية. أحد هذه القوانين أنه خُلِقَ على صورة ذكرٍ وأنثى وجُعِل فرداً حراً واجتماعياً في آنٍ معاً).

يدَّعي هذا البحث أنه يقدم رؤية جديدة وغير مسبوقة للعقد الاجتماعي والدولة ونظام الحكم والسلطة.

إن القاعدة المعرفية-الفلسفية المذكورة أعلاه مستنبطة من الكتب السماوية وهذه الكتب وضعتْ مبادئ إنسانية للعلاقات بين الناس جوهرها العدل والسلام. وقد وردتْ آياتٌ قرآنيةٌ كثيرُة ونصوص إنجيلية متعددة شكَّلتْ بمجملها منطلقاً رئيساً للعلاقات بين الناس على اختلاف أعراقهم وألوانهم ومعتقداتهم داخل المجتمع الواحد وفيما بين المجتمعات. تجلى هذا المنطلق بوضوح وتركيز شديدين في الآية القرآنية التالية:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَليِمٌ خَبِيرٌ﴾ سورة الحجرات - الآية 13 . وسنأتي على ذكر نصوص الإنجيل في المواضع المناسبة.

هذه الآية الكريمة:

- تؤكد أن الناس كلهم مخلوقات الله فتخاطبهم جميعاً دون تخصيص لأتباع ديانة أو قومية بعينها.

- تحُثُّ الذكر والأنثى على التعارف بحيث يمكن القول إن المساواة بينهما تبدأ بالتعارف.

- تثبت أن وجود الشعوب والقبائل أو تنوعها هو جعلٌ إلهي.

- تدعو الناس للتعارف وكأنه بلغ مستوى «الفريضة .»

- تؤكد أن التعارف سبيل التقوى. فهو الطريق لإقامة العدل والبحث عن الأصلح، والطريق ليعرف الناس بعضهم بعضا فلا يقعون في فخ التعميم والتنميط أي الأخذ بالصور النمطية والمواقف المسبقة فيحول دون انتشار الكراهية بينهم. هكذا يكون التعارف سبيل التقوى.

- تجعل التقوى سبيلاً للفوز بالكرامة عند الله. فالتقوى هي ربط كل عمل أو قول أو حركة بالله تعالى، فيتجنب الإنسان الإثم والعدوان على عباد الله أو الإساءة إليهم. وكأنَّ التعارف هو العروة الوثقى.

- تنتهي الآية بالتأكيد أن الله وحده العليم الخبير بالناس وبمن هو الأتقى والأكرم فلا يجوز لأحد منهم أن يزكي نفسه على الآخر.

هذه الآية تُبطِل وتتعارض مع كل نزعة عنصرية أو فوقية تقوم على أساس الجنس أو القومية أو العرق أو الدم لأن جميع البشر من أصل واحد. وما هذا التفاوت أو التنوع فيما بينهم إلا ضرورة أو علة للتعارف، لأن التساوي في كل شيء يلغي السمة أو العلامة التي تُعرِّف الناس على بعض. فإذا كان وجود توأم حقيقي في البيت الواحد سبباً لإشكاليات التعامل معهما، فكيف إذا تساوى الناس – كل الناس – في كل شيء وتشابهوا في كل شؤون الحياة؟ إن التفاوت أو التنوع – وهو بالأصل جعل «إلهي» – يُشكِّل علّة التعارف ودافعاً لحركة الحياة في الدنيا. يقوم التفاضل عند الله على التعارف باعتباره طريق التقوى أي تجنب الآثام والعدوان.

إن التركيز على مبدأ «التعارف» عند بحث العلاقة بين الناس أفراداً وشعوباً وقبائل، لا يعني أبدا تجاهل سُنَّة «الصراع » بينهم كما فعل مذهب «اللاعنف ». فالصراع يظهر أو يستعر إذا غاب التعارف أو تراجع، بل يمكن القول إن التدافع سلميٌّ بطبيعته وهو أحد مظاهر أو مراحل التعارف، يصبح صراعاً عنفيا في أجواء التناكر والتنافر والتجاهل.

إن التركيز على مبدأ التعارف لا يعني أيضاً تجاهل باقي السنن القرآنية وباقي أسس منهج التفكير «الإسلامي » كما فعلت بعض الاتجاهات مثل «الصوفية» التي ركّزتْ على الزهد وتزكية النفس، أو مثل «السلفية» التي ركّزتْ على العقيدة. بل إنه -استناداً لمعاني الآية الكريمة المذكورة- يشكّل التعارف مع هذه السنن والأسس منهجاً متكاملاً للتفكير[٥] وطريقةً للحياة وطرازاً للعيش في الإسلام.

إن التركيز على التعارف في البحث سببه أن الآية الكريمة موجّهة أصلاً لكل الناس وليس فقط للمؤمنين بالقرآن الكريم، باعتباره حقيقة إنسانية من حقائق علم الاجتماع ليبني عليها )أي البحث( رؤية متكاملة لمجتمع التعارف ودستوره ونظام الحكم السياسي فيه. إن التعارف – في الممارسة – هو عمل أو حراك مجتمعي يقوم الناس من خلاله بالتعبير عن إراداتهم أفراداً وجماعات ويتحاورون فيما بينهم وكأنهم حول طاولة مستديرة. يخوضون جدلاً اجتماعياً فيبحثون مشاكلهم ويسعون لوضع حلول لها ويدرسون الخيارات المشتركة التي تلبي مصالحهم الفردية والمشتركة.

بناءً على ماسبق، كيف يمكن فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع؟ وكيف يمكن بناء الدولة؟ وكيف ستكون العلاقة بين هذه «الأطراف » الثلاثة: الفرد والمجتمع والدولة؟

أولاً - التعارف في حياة الفرد والمجتمع

• خلق الله الإنسان فرداً ذا كينونة وهذه الكينونة هي شخصيةٌ مستقلةٌ لها كرامتها وخصوصيتها ولم يخلقه كائنا اجتماعياً عاقلا – أي عضواً في جماعة – فقط. صحيح أن «الفردية » المطلقة تسبب مخاطر اجتماعية وسياسية واقتصادية لكن تجاهل دور الفرد وعدم احترام ذاته وخصوصيته وكرامته بذريعة أن الأولوية والأصالة للجماعة والأمة – تجعله فرداً خاملاً يائساً أو ناقماً عدوانيا. كذلك لابد من القول إن حياة الإنسان لن تستقر إلا إذا تحقق التوازن بين «الفرد» و «الجماعة»، بين الانعزال والمشاركة، بين الأنانية والغيرية، وهو ذاته التوازن بين الحرية الفردية والاشتراكية، بين خصوصية الشخص وهويته العامة، أو بين الضمير والمصلحة الشخصية, أو بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. إن المصطلح الفريد الذي يجسد التوازن بين الثنائيات المذكورة هو «العُرْف»، والأعراف هي الأخلاق والقواعد المشتركة بين الناس. يقول هربرت سبنسر (إن الأخلاق في جوهرها حالةٌ من الاتساق بين الفرد والجماعة، وإنه يوجد اتجاهان للتطور متزامنان، تزايدٌ في «الفردانية» وتزايدٌ في «التواقف»)[٦].

يقصد بالتواقف أن نمو طرف يتوقف على نمو الطرف الآخر. لا يلتقي هذان الاتجاهان إلا في بيئة التعارف. فالتعارف هو تفاعلٌ بين أفرادٍ كلٌ بصفته الفردية كما هو بين أفرادٍ وجماعات أيضاً. إنه تفاعل الفرد في إطار جماعي وكل الأفراد فيه على قدم المساواة من حيث ضرورة حضورهم ومشاركتهم. فلا حياة للفرد من دون أفراد آخرين، ولا استقرار بينهم ولا نمو من غير تعارف، ولا بقاء لجماعة من غير تعارف. التعارف يحمي فردانية الإنسان وخصوصيته ويصقل شخصيته، كما أنه يكبح جماح الفردية ويضبط شرورها ويجسّد التواقف الذي تحدث عنه سبنسر.

لقد جعل الله «التعارف» فيما بين الناس حاجة أو غريزة فطرية، يؤدي تفعيلها للرقي والوئام وصَوْن الكرامة الإنسانية والصلاح (التقوى)، بينما يؤدي تعطيلها إلى انتشار الظواهر السلبية مثل الكراهية والتنافر والتناكر وسوء الظن والتناحر (فالناس أعداء ما جهلوا) فإذا جهل بعضُهم بعضاً تعادوا وتصارعوا وتفككت مجتمعاتهم.

يقول السيد المسيح عليه السلام: ﴿سمعتم أنه قيل (تحب قريبك وتبغض عدوّك، وأما أنا فأقول لكم أحبّوا أعداءكم، باركوا لاعِنيكُم، أحْسِنوا إلى مبغضيكم، وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأيُّ أجرٍ لكم؟ وإن سلّمتم على إخوتكم فقط فأيُّ فضلٍ تصنعون؟﴾ متّى ٥: ٤٣- ٤٨. وقال عليه السلام: ﴿فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء﴾ متّى ٦ : ١٢.

- إن «التعارف» هو البيئة الصالحة لنشر المحبة والسلام وبالتالي تحقيق العدل، فهو يمنح الناس «طاقة إيجابية» بينما يبث التنافر والتناكر «طاقة سلبية». إنه الطريق

الرئيسة للاستقرار وللتخلص من الحرمان المعرفي المادي والمعنوي.

- إن التواصل الاجتماعي الصرف بلا تعارف مثمر وأعراف، ما هو إلا طواحين هواء بلا كهرباء، أو مثل «الحركة من غير بركة» أو حوار بلا نتائج ومخرجات، أو جعجعة من

غير طحن. فالتواصل الذي لا يخرج بأعراف مشتركة هو مجرد عبث بالزمن وبالعقول.

- إنه –أي التعارف[٧]– أساس العقد الاجتماعي. يقوم هذا العقد بين مكونات المجتمع على عدة آليات لصياغته والاتفاق حوله منها التواصل والتفاهم والتداول (تداول الخبرات) والتحاور أو التشاور والتكافل الاجتماعي (التراحم) والتدافع. هذه الآليات تشكل معاً بيئة (التعارف) التي تشتمل عليها جميعاً. وبذلك يمكن تشبيه التعارف بمكعب وجوهه الستة هي الآليات المذكورة أعلاه.

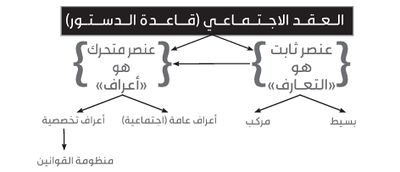

لا يحظى أي عقد اجتماعي على شرعية من الأمة ما لم يجسد إرادة أبنائها وخياراتهم ومصالحهم. فإذا كان التعبير عن إرادة الاختيار فرديا وجماعيا هو التعارف كعنصر ثابت في العقد، فإن مخرجات التعارف التي تجسد المصالح المشتركة هي الأعراف. وبما أن المصالح تتغير بتغير الزمان والمكان فلابد أن تكون عملية التعارف حيةً ودائمة بحيث تأخذ في الحسبان التغير المذكور فتنتج أعرافا متجددة. لذلك نقول إن العقد الاجتماعي مكون من عنصرين، التعارف وهو عنصر ثابت والأعراف وهي عنصر متحرك.

إن العقد الاجتماعي التعارفي هو أبسط وأقوى وأوسع عقد اجتماعي لأنه:

- عالمي وأبدي.

- يساوي بين الذكر والأنثى ليضمن العدالة والتوازن بينهما.

- يعترف بتعددية الشعوب والقبائل.

- هدفه التقوى أي الاستقامة والصلاح.

- وبذلك يكون هو الطريق الحقيقي للعدالة الاجتماعية والسلام.

إن حصيلة تطبيق ثقافة التعارف هي بناء مجتمع أهلي - مدني فعال ومتضامن. إنه «مجتمع المسؤولية والشهادة »، والشهادة هنا ليست بالمعنى الشائع أي القتل في سبيل الله، فالشهيد يشهد بالحق ولا يكتمه وهو المواطن الحي المبادر المسؤول والإنسان المعياري الملتزم بالأعراف والقوانين والقيِّم عليها، يحمل هموم الناس ويعمل معهم ولأجلهم ويصنع السلام بينهم أينما حضر فيشهدون له بذلك. إنه الشهيد الحي. يقول السيد المسيح عليه السلام: ﴿طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون﴾ متّى ٥ : ٩. ويقول: ﴿فمن يعرف أن يعمل حُسناً ولا يعمل فذلك خطيّةٌ له﴾ يعقوب ٤ : ١٧. بهذه المعاني يصبح الإنسان مسؤولاً وشهيداً ويُبنى مجتمع المسؤولية والشهادة.

قد يتبادر للأذهان هنا أن فكرة البحث مثالية وأنها بمثابة دعوة لمدينة فاضلة خيالية أو مستقبل مثالي غير واقعي، وأنها تنفع فقط في تحسين العلاقات الإنسانية على المستوى الاجتماعي ولا تصلح للسياسة. ردّاً على ذلك يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

- إن مفردة «المثالية» – لغةً – لا تعني الخيالية ولا تعني «عدم الواقعية» فهي صفة للأفضل والأرقى والأنسب، هذا من جهة. ثم إن ما هو خيالي وغير واقعي وغير ممكن التطبيق في مكان أو زمان معين قد يكون واقعياً جداً وقابلاً للتطبيق في مكان أو زمان آخر من جهة أخرى. فلا ينبغي أن تٌتَّخَذ صفة «المثالية» ذريعة لإجهاض الفكرة أو التهرب من دراستها وتطبيقها.

- إن التعارف هنا لا يُعتَمد بصفته فضيلة أو سلوكاً أخلاقياً بل باعتباره فطرةً أو ضرورةً إنسانية أو قانوناً اجتماعياً. وليستْ الأخلاق شرطاً مسبقاً للمشاركة في التعارف. قد لا تكون التقوى مبتغى كل المشاركين فيه، وليس بالضرورة أن يكونوا جميعا أخلاقيين. سيكون التعارف بالنسبة للبعض مجرد وظيفة اجتماعية فردية ضمن الجماعة. فاللاعب الرياضي – مثلاً – قد يشارك في المباريات وهو لا يملك روحاً رياضية ولا روح الفريق.

- في الواقع، يلجأ الجميع -الأخيار والأشرار- للتعارف عندما يعجزون عن إيجاد حل لمشكلة كبرى أو يواجهون أزمة خانقة سياسيةً كانتْ أو اقتصادية أو عسكرية، فتجدهم يتخلّون مؤقتاً عن التفرُّد بالقرار والفوقية والانعزالية فيشكّلون على عجل ما يسمى «خليّة أزمة» وهي ليستْ سوى خليّةٍ تعارفية، فهل هي خيالية؟

- الدعوة للتعارف لا يستجيب لها عادةً الجميع وإذا استجابوا فقد لا يلتزمون جميعاً بمخرجات التعارف (الأعراف). سيبقى هناك من يرفض المشاركة بالتعارف أو يرفض الالتزام بتطبيق الأعراف. وليس لدينا أوهام ولا آمال مفرطة في التفاؤل حول مشاركة الناس في التعارف والتزامهم بتطبيق الأعراف رغم أن مصلحتهم تقتضي ذلك فالتاريخ يروي الكثير عن إعراض الناس وعدم اكتراثهم لشؤونهم وعدم تحمل مسؤولياتهم تجاه قضاياهم وهذا ما دفع أفلاطون للقول: (الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لامبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمهم الأشرار).

- إن مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في الواقع وليس في الخيال ما هي سوى مؤسسات تعارفية شكلاً ومضموناً، وسيأتي الحديث عنها في الفصل الخامس.

- إن الإجراءات العملية التي ستأتي في الفصل الرابع ستثبت أن التعارف عملية مجتمعية واقعية جداً وممكنة وسهلة. ومعظم هذه الإجراءات معمولٌ بها في بعض الدول الأوروبية مثل السويد وسويسرا وبريطانيا. لقد تب يَّ للباحث قبل الانتهاء من كتابة هذا البحث أن بريطانيا لا تملك دستوراً مدوَّناً لكنها منذ 1200 عام تتخِّذ من «العُرف » قاعدة دستورية. وبفضل الأعراف الدستورية شيَّد الإنكليز بريطانيا «العظمى» التي «لا تغيب عنها الشمس.»

كل ما سبق يثبت أن موضوع البحث غير خيالي وليس دعوة لمدينة فاضلة، فهو واقعي ومُجرَّب غير مرة بنجاح.

ثانياً - التعارف والدولة

- الدولة هي الإطار التشريعي والتنفيذي الذي يجسد إرادة الأمة أو الشعب. إن موضوع «الدولة » هو موضوع بشري ودنيوي. وبالفعل لم تأتِ الكتب السماوية على ذكر مصطلح «الدولة » أصلاً مما شجع البعض على القول إن الدولة ليست جزءا من رسالة الأنبياء وإن مصطلح الدولة لا أصل له في الكتب السماوية(؟)، وستُناقَش هذه المسألة في الفصل الخامس من هذا البحث.

- إذا أصبح المجتمع تعارفياً، يقوم بذاته ببناء الدولة التي تمثله فتكون الدولة التعارفية قد بُنيتْ من تحت. أما الدولة التي تُفرَض من فوق فهي دولة تسلُّط لا تساندها مؤسسات مدنیة وأهلية محلیة، وبالتالي تعمل فقط على بقاء النظام الحاكم.

- لطالما خضعت الشعوب لمختلف أشكال وأنواع الدول التي لم تخترها بل فُرِضت عليها من قِبَل دول خارجية أو من قِبَل فئات محددة من أبنائها فرضاً.

- قرون من الزمن مضت على هذه الدول دون أن تتمكن أية دولة من تحقيق العدل والسلام سواء لشعبها أو مع شعوب الدول الأخرى. لقد جُرِّبت على الشعوب الدولة العَلْمانية فكان الاستبداد العلماني، وجُرِّبتْ الدولة «الدينية » فكان الاستبداد الديني، وكذلك الدولة «الإلحادية » فكان الاستبداد الإلحادي، ويتم حالياً تجريب الدولة الديموقراطية وهي الآن في طريقها للاستبداد الديموقراطي وربما لانفراط عقدها برمته.

- كان ولايزال من حق هذه الشعوب أن تختار بنفسها طبيعة الدولة لتُجرِّبها وتمنحها شرعيةً حقيقية وتفويضاً فعلياً لإدارة شؤون أبنائها وتحقيق طموحاتهم في العدل والسلام. يدَّعي هذا البحث أن التعارف هو طريق الاختيار.

- لابد للتعارف الحقيقي بين الناس أن يبلغ مستوى متقدماً من التفاهم حول شؤون حياتهم كافة، وإيجاد حلول لمشكلاتهم فيتوصلون لأعراف اجتماعية (في مجال الأسرة والزواج وتنظيم المناسبات الاجتماعية...) ويتوصلون أيضا لأعراف تعليمية ومهنية وأخرى سياسية وعمرانية وسياحية واقتصادية وقانونية. تغدو هذه الأعراف بمجموعها أسساً ومضامين للمنظومة التشريعية والقانونية للدولة. هكذا فقط تكون الولاية للأمة فعلياً وهكذا فقط يحكم الشعب نفسه بنفسه. فالتعارف يعيد السلطة للشعب قبل أن يضطر للقيام بثورة تلو الأخرى ويدفع تكاليفها الباهظة. إن المنظومة القانونية التي تبنى على الأعراف أقوى وأكثر عمقا وسيادة من أية منظومة أخرى لأن المجتمع كله يصبح «مجتمع القانون»[٨] حيث يحترم المواطنون القانون ويلتزمون به دون إكراه وإجبار ويصبحون هم حُماة القانون لأنهم هم الذين أسسوا له وحددوا مقاصده.

ثالثاً - وظائف الدولة التعارفية وآليات الحكم فيها

1- بناء الدولة

2- مهام قيادة الدولة

3- نشر المعرفة

4 - الدولة بين التنوع الإجتماعي والدمج

5 - الدولة والتغيير

6- اختيار القيادة أو التعارف السياسي

7- التعارف وحقوق الإنسان

8- التعارف والتنافس

9- التعرف والحرية

10- التعارف والأحزاف في الدولة التعارفية

11- التعارف والإقتصاد

12- التعارف والقوة العسكرية للدولة

13- التعارف والمواطنة

الفصل الرابع - التطبيق والإجراءات العملية في الدولة التعارفية

لابد أن تتبادر إلى الأذهان الأسئلة التالية حول كيفية تطبيق التعارف: ما هي القواعد الإجرائية لتطبيق كل ما أتت به الأطروحة؟ مثلاً: كيف يُطَبَّق التعارف؟ كيف تُبنى الدولة التعارفية من القاعدة إلى القمة؟ أين وكيف يجتمع الناس لبحث قضاياهم والتعارف على حلولها؟ ما الإجراءات التي يتبعونها ليختاروا رئيسهم مثلاً؟ كيف يُتَوصَّل للأعراف الناظمة في شتى مجالات الحياة وما الذي يضمن العمل بها؟ هل يمكن تطبيق مبدأ التكليف والترشيح بدل الترشح الذاتي لاختيار قائد مؤسسة أو دولة لمجرد أن أبناء مدينته أرادوا ذلك دون استشارته وموافقته على التكليف؟ ماذا لو رفض؟ كل هذه التساؤلات تعبّ عن مشكلة )التطبيق(.

الفصل الخامس - مقارنات

1- الدولة العلمانية والدولة التعارفية

إن العلمانية الحقيقية التي نشأت مع الثورات الأوروبية واستناداً إلى ما ورد في دائرة المعارف البريطانية، هي بالتعريف )حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها، وأصبحت حركة مضادة للدين...( فالعلمانية أصبحت طريقة في الحكم تعني إقصاء الدين ورجالاته عن الدولة وسياساتها. إن المصطلح بالإنكليزية هو ) Secularism ( الذي يشير للفصل بين شيئين أو قطع صلة شيء بآخر، وليس هناك أي ترابط بينه وبين العِلم ) )Science فلا علاقة بين العلمانية والعِلم أبداً، فالتعلم والتعليم والبحث العلمي والاكتشافات العلمية نشهدها في دول علمانية وملكية ودينية واستبدادية وكذلك في مؤسسات غير حكومية لا علاقة لها بطبيعة نظام الحكم. ولا علاقة بين العلمانية والحريات وحقوق الإنسان. إنها فصل بين الدين والدولة وفصل بين الدنيا والآخرة وبين الأرض والسماء. ولاندري أكان خطأ الترجمة مقصوداً لتضليل أبناء مجتمعاتنا أم لا.

2- الدولة المدنية والدولة التعارفية

مؤسسات المجتمع المدني

3- «الدولة الدينية» و «الدولة التعارفية»

دولة الإسلام والدولة التعارفية

الدولة التعارفية ودولة المسلمين أو «الدولة الإسلامية»

4 -الدولة العربية الواحدة والدولة التعارفية

الفصل السادس - ملحقات

.1 إن أهم مصدر حديث لمفهوم الدولة المدنية هو كتاب “جون لوك”؛ “في الحكم المدني”. لابد من العودة إليه لتوضيح معالم مفهوم الدولة المدنية. يميز “جون لوك” بين “المجتمع المنزلي” الذي يتشكل من أفراد الأسرة وبين ”المجتمع السياسي أو المدني”، معت بِاً أن المقصد من المجتمع الأول يتمثل في “التناسل وتوفير أسباب المعاش والأمن للأولاد، ويسميه مجتمعاً طبيعياً، أما المجتمع المدني فهو مجتمع اختياري، غرضه المحافظة على حياة المرء وحريته الطبيعية ودفع عدوان الآخرين عنه وحماية ممتلكاته. إن قبول الفرد بالانتماء لهذا المجتمع هو قبول بالتنازل عن حقه الطبيعي بتنفيذ القانون الطبيعي والاقتصاص من المعتدين عليه، التنازل عن هذا الحق للجماعة، فتصبح هذه الجماعة، إذ ذاك، الحَكَم الوحيد في الخصومات التي تنشأ بينه وبين أقرانه، لها وحدها صلاحية تنفيذ القانون وإنزال العقوبات بالمجرمين. تتفرع عن هذه السلطة العامة التي تكتسبها الجماعة، بتنازل أبنائها عن حقوقهم الفردية في تأويل القانون الطبيعي وتطبيق أحكامه، تتفرع السلطتان الأساسيتان في الدولة: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.) جون لوك، “في الحكم المدني”، ترجمة، ماجد فخري، بيروت، 1959 ، ص )ح( من المقدمة.( فليس من مجتمع سياسي إلا حيث يتنازل كل فرد عن هذا الحق الطبيعي للجماعة، تنازلاً تاماً، شريطة أن لا يُحالَ بينه وبين اللجوء إلى القانون الذي تقره تلك الجماعة. وإذ يبطل الحكم الفردي على كل فرد، تصبح الجماعة الحكم الوحيد الذي يفصل في كل الخصومات التي قد تنشأ بين أفراد ذلك المجتمع في القضايا الحقوقية، بناء على قواعد عادلة

الفصل السابع الخلاصة

هذا البحث دعوة لاعتماد التعارف أساساً لأي عقد اجتماعي دائم. التعارف - وفق هذه الدعوة - هو العمل الاجتماعي الذي يقوم فيه الناس بالتعبير عن إراداتهم أفراداً وجماعات لتحقيق مصالحهم فيتحاورون فيما بينهم على قدم المساواة وكأنهم حول طاولة مستديرة. يخوضون جدلاً اجتماعياً فيبحثون مشاكلهم ويسعون لوضع حلول لها ويدرسون الخيارات المشتركة التي تلبي احتياجاتهم جميعاً. إنه الطريق لبناء الدولة وصياغة دستورها وقوانينها وهو الطريق لتحديث الدولة وتحديث قوانينها أيضاً. إنه – أي التعارف – السبيل لرسم سياسات الدولة داخلياً وخارجياً، فهو الهدف الوظيفي للدولة بحيث تقوم بتفعيله وحمايته والأخذ بمخرجاته. التعارف وسيلة وهدف في آن معاً بالإضافة إلى أنه مُشعِر ومعيار لقياس إنسانية الدولة والمجتمع. الدولة التعارفية هي الدولة التي تستحق أن ينتمي لها الإنسان المتدين والعلماني والملحد، والريفي والمتمدن، والمدني والعسكري ويمنحها الولاء ويتشرّف بمواطنتها ويدافع عنها. هذه الدولة تعتمد التعارف وقواعده الإجرائية طريقا لبنائها أو إعادة تشكيلها وآليةً لسنِّ قوانينها واختيار نظامها السياسي، وتعتمد التعارف عقداً اجتماعياً بين مواطنيها في الداخل ورسالة إنسانية عالمية في علاقتها مع الخارج. عود على بدء: بالعودة إلى مدخل هذا البحث والذي أتى على ذكر العلاقة بين اللغة والثقافة والمفاهيم الثقافية العالمية التي تنتجها الأمة، يمكن التأكيد على أن

)التعارف( مفهومٌ ثقافيٌ عالمي. يدعو هذا البحث لاعتماده أساساً للسلام العالمي الحقيقي. والسلام الحقيقي هو سلام عادل يحترم التنوع البشري والثقافي.

الواسمات

صياغة مقترحة للعقد الاجتماعي التعارفي

خُلِقَ الناس ذكوراً وإناثاً، وتطوروا عبر التاريخ فأصبحوا قبائل وشعوباً وأقواماً. خُلِقوا من أعراق مختلفة وبلغات مختلفة وأصبحت لهم جنسيات متعددة. لا يستطيع أي فردٍ منهم التخلي عن فرديته أو ذاته كما لا يستطيع العيش بمفرده معزولاً فلابد له من الاجتماع مع الآخرين ولابد له من تنظيم هذا الاجتماع معهم ووضع القواعد التي يتعارفون عليها فيما بينهم بحيث تضمن مصالحهم وتحميهم من الأخطار وتحقق لهم الاستقرار وتحكم فيما بينهم بالعدل. هذا هو جوهر العقد الاجتماعي التعارفي.

نحن أبناء / مواطنو ........................... المتحدرون من شعوب وقبائل وأقوام متعددة والمقيمون على الأرض المعروفة باسم ....، نعلن أننا اخترنا وتعاقدنا على أن نحيا مع بعضنا ملتزمين بالتعارف منطلقاً وسبيلاً لبناء مجتمعنا السياسي الاختياري ولبناء دولتنا التي تحقق مصالحنا المشتركة وتكفل حياة كريمة لنا جميعاً، بحيث نبني هذه الدولة من القاعدة إلى القمة ومن تحت إلى فوق معتمدين مبدأ )التعارف( فيما بيننا لاختيار الدولة ووضع دستورها ونظامها القانوني بحيث تكون )الأعراف( التي نتوصل إليها فيما بيننا هي جوهر القوانين التي تلتزم بها سلطة الدولة. تبدأ عملية التعارف فيما بيننا من دوائر صغيرة جغرافياً مثل القرية والحي مروراً بالبلدة وانتهاء بالمدن الكبرى.

لا شرعية لأي نظام اقتصادي أو قانوني أو سياسي إلا إذا جاء حصيلة التعارف الاجتماعي المركب. لا شرعية لأي مسؤول من رئيس البلدية حتى رئيس الجمهورية أو الملك ما لم يكن مُكَلَّفاً بطريقة تعارفية أي تعارف عليه أبناء المجتمع.

الكاتب

علي محمد أسعد (الدالي)

- من مواليد 1960 – مدينة مصياف – محافظة حماة – سوريا.

- طبيب استشاري تخدير وعناية مركزة.

- مدرّس سابق في كلية الطب البشري – جامعة دمشق.

- الرئيس الأسبق لجمعية الأطباء المخدرين السورية.

- أحد مؤسسي (لجنة أطباء لأجل القدس) في سوريا.

- اشتغل في مستشفيات سوريا والسعودية والكويت.

- عضو مؤسس سابق في تجمع (مبادرة إحياء سوريا).

هوامش ومراجع

- ↑ نذكر منهم: سيد قطب - د.يوسف القرضاوي – السيد محمد باقر الصدر – د.عصمت سيف الدولة – د.نديم البيطار وغيرهم.

- ↑ العقد الاجتماعي مصطلح يعني جملة القواعد والالتزامات الأخلاقية والأعراف التي يتفاهم حولها جماعة من الناس، لتكون اتفاقا فيما بينهم لتشكيل مجتمع ذي سلطة مفوضة من أفراده. يتضمن هذا الاتفاق الحقوق والواجبات فيما بين أبناء المجتمع وبين المجتمع والسلطة الحاكمة. نظرية العقد الاجتماعي – جان جاك روسو.

- ↑ معجم مقاييس اللغة – ج 4 – ص 281 – ابن فارس.

- ↑ نفس المصدر السابق – ابن فارس.

- ↑ يتضمن منهج التفكير في الإسلام حزمة متكاملة من الأسس المستنبطة من القرآن الكريم. من هذه الأسس: وحدانية الخالق – استخلاف الله للإنسان وتكريمه في الأرض – السببية )العلّيّة( – الصراع بين الحق والباطل – وحدة الأمة والدين)؟(. لم يذكر أحد ممن كتب في منهج التفكير “الإسلامي” مبدأ التعارف باعتباره أحد أهم الأسس في التفكير لا بل في نظم أمور الناس وباعتباره أحد سبل التقوى أيضاً..

- ↑ التربية – هربرت سبنسر – ترجمة محمد السباعي – نقلاً عن كتاب علي عزت بيجوفيتش (الإسلام بين الشرق والغرب صفحة 365).

- ↑ المعذرة لتكرار لفظ التعارف كثيرا في كل صفحات البحث حيث لامناص من ذلك فالبحث جديد وربما غير مسبوق. هذا التكرار ليس من قبيل اعتبار التعارف هو كل شيء في الحياة أو الأساس الوحيد الذي يحكم العلاقات الإنسانية لكنه الأهم على أية حال.

- ↑ مصطلح مقتبس من الرئيس التونسي قيس سعيد.